経済学部の木暮ゼミが「灘の酒プロジェクト」の振り返りの会と中間発表会を行いました

2025/08/07

大学コンソーシアムひょうご神戸の「テーマ型企業理解プログラム(兵庫県の委託事業)」と「企業課題解決型プログラム」として経済学部の木暮衣里准教授ゼミが取り組んでいる「灘の酒プロジェクト」の振り返りの会と中間発表会を7月18日、神戸市中央区の兵庫国際交流会館で行いました。

「灘の酒プロジェクト」は若者の日本酒離れが進んでいることや日本一の酒どころが「灘五郷」にあることを知らない人が多いという背景から、今年度より木暮ゼミ3年次生18人が産学官で取り組んでいる活動です。「灘の酒」のリブランディング(ブランド価値の再定義・再構築)を目標に、大学コンソーシアムひょうご神戸の二つのプログラムを通して、酒造企業での就業体験や日本酒市場の調査・分析を行い、「灘の酒」をPRする事業などを検討し、多くの方に灘の酒の魅力を知ってもらうのが目的です。

年度初めから関係者の講義に加えてクリエイティブ思考講座を受講、株式会社Clearの熟成日本酒「現外」についての報告、灘五郷酒造組合会長による講演などを通して、日本酒市場の現状とブランディング、「灘の酒」の歴史や強みなどを多角的に学びました。また、沢の鶴株式会社、株式会社神戸酒心館、菊正宗酒造株式会社、白鶴酒造株式会社という、日本酒「灘の酒」を支えてきた老舗企業を訪問。各社の歴史や酒造りへの想(おも)い、現在の課題や取り組み、未来への展望について学んできました。

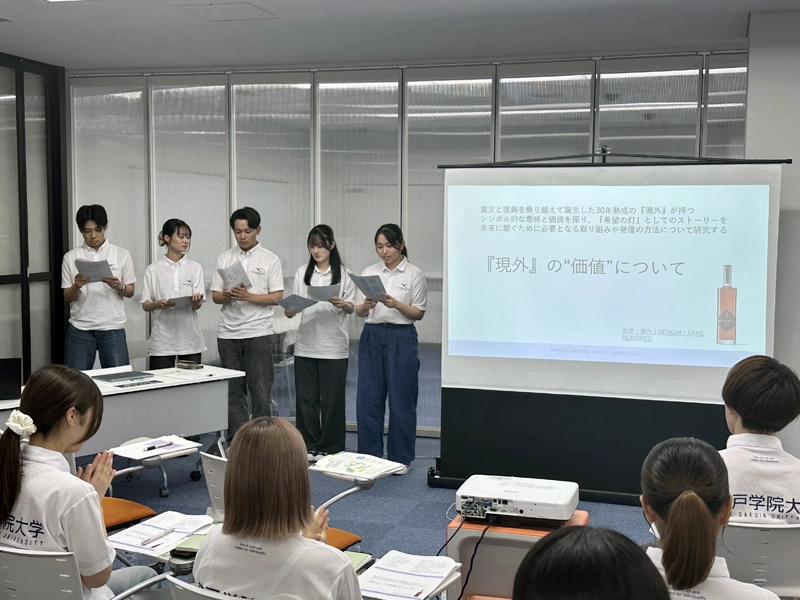

① テーマ型企業理解プログラム 「清酒×神戸学院大学」ゼミ生による振り返りの会

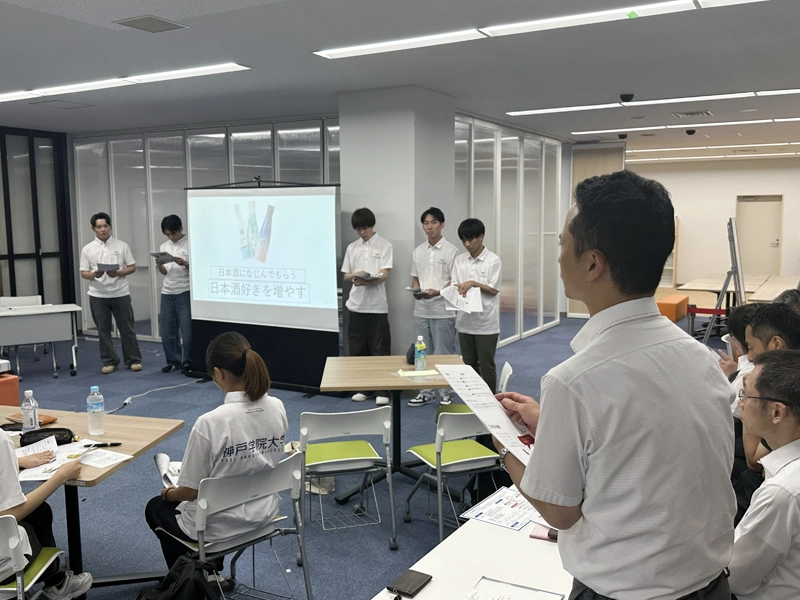

プログラムで訪問した酒造企業4社、兵庫県産業労働部、大学コンソーシアムひょうご神戸の担当者が参加。初めに木暮准教授が、灘五郷の日本酒の魅力が十分に伝わっていない現状に対する問題意識やリブランディングへの想(おも)いを語りました。その後、学生が4チームに分かれて、企業訪問で得た学びをもとに各社の特徴や強み、注力している商品について発表しました。学生たちは、熟成酒への取り組み、観光体験の充実、海外市場の獲得、付加価値の高い日本酒づくりなどに各社が積極的に取り組んでいることを報告しました。また、各社から学んだ日本酒の持つ課題や学生自身が感じた日本酒および各企業の課題を上げ、若者層をターゲットにカジュアルな低アルコール酒のPRやSNSによる発信で間口を広げて、各社が主力とする日本酒になじんでもらうなどの提案を行いました。

さらにこれまでの活動から得た「灘の酒は新しくてカッコいい!」というイメージを広めるために、若者が自分に合う日本酒を発見できるツールを考えて新成人向けのイベントなどを行いたいと提案しました。

学生からは「企業訪問を通じて、各社が伝統を守りながらも新しいことに挑戦していることを知り、日本酒に対するイメージが大きく変わった」「このプロジェクトを通して、地元神戸の魅力を再発見することができました。灘の酒の素晴らしさを世界に伝えたい」との感想がありました。発表を聞いた各酒造メーカーの社員からは「新しい発想で社内に持ち帰って検討してみたい」、「本プロジェクトが神戸の日本酒の未来をつくるきっかけになるぐらいの意欲に感銘を受けた」などの意見がありました。

② 企業課題解決プログラム「灘の酒・30年熟成酒の想いを未来に繋ぐプロジェクト」中間発表会

株式会社Clearの古川氏、本プロジェクトに参画している神戸松蔭大学、大学コンソーシアムひょうご神戸の担当者が参加しました。

ゼミ生代表5人がClearが企画・販売する高級日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」の一つである30年熟成酒「現外(げんがい)」(製造:沢の鶴株式会社)が持つ独自の価値について発表。ラグジュアリーなブランドでは精神的な価値と社会的価値が特に重要であり、「現外」の一つ目の価値として「沢の鶴」の企業姿勢を挙げました。300年以上の酒造りと1973年から熟成酒を研究してきた歴史、震災で生き残った酒母が20年以上も熟成の時を重ねて「SAKE HUNDRED」の社長と出会い、「現外」として世に出たことを振り返りました。そしてこの物語は、まさに「時の女神が微笑んだ」ものであると表現しました。

学生たちはもう一つ、“小さな希望”を分かち合える価値もあると述べ、「小さな希望の灯」を集めたブランド・コミュニティを構築できるのではないかと提案しました。また震災当時を知る近畿地域在住の人たちへのプレインタビューの結果から、「『現外』はお酒と町の復活・復興を願いつづけ、希望を持って信じて前だけを向いて生きていくという想いの詰まった特別なお酒だと思う」など「現外」の価値を評価する言葉を紹介しました。

発表終了後に神戸松蔭大学の学生と一緒にワークショップを行い、それぞれの発表に対する感想やフィードバックを共有しました。木暮ゼミの学生からは「さまざまな人の努力やつながりの中で『現外』が世に出たことを感じた」「『現外』が被災した地域に寄り添う存在として長く愛されるようになって欲しいと思う」といった感想が寄せられました。中間発表会の様子は7月26日の「神戸新聞」朝刊にも掲載されました。

本プロジェクトは後期も継続して活動し、2026年1月頃(予定)にイベントを実施する予定です。

関連リンク:

4月18日:「俯瞰から学ぶ クリエイティブ思考講座」はこちら

デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO) 永田宏和センター長

4月25日:「日本酒の市場動向とSAKE HUNDRED『現外』の物語」はこちら

株式会社Clear 人事・広報PR担当 古川理恵氏

5月30日:「日本酒と『灘の酒』の産業と文化」はこちら

宮水保存調査会 家村芳次副会長

「経済学部・木暮ゼミが酒造企業4社を訪問しました」はこちら

神戸新聞NEXTの記事 「震災で生き残った熟成日本酒、沢の鶴『現外』 次代につなぐ発信、神戸市内の2大学が考案中」の会員限定記事はこちら(新聞紙面掲載は7月26日朝刊地域経済面)