経済学部の木暮ゼミが「灘の酒プロジェクト」でデザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)永田センター長による「俯瞰から学ぶ クリエイティブ思考講座」を受講しました

2025/04/25

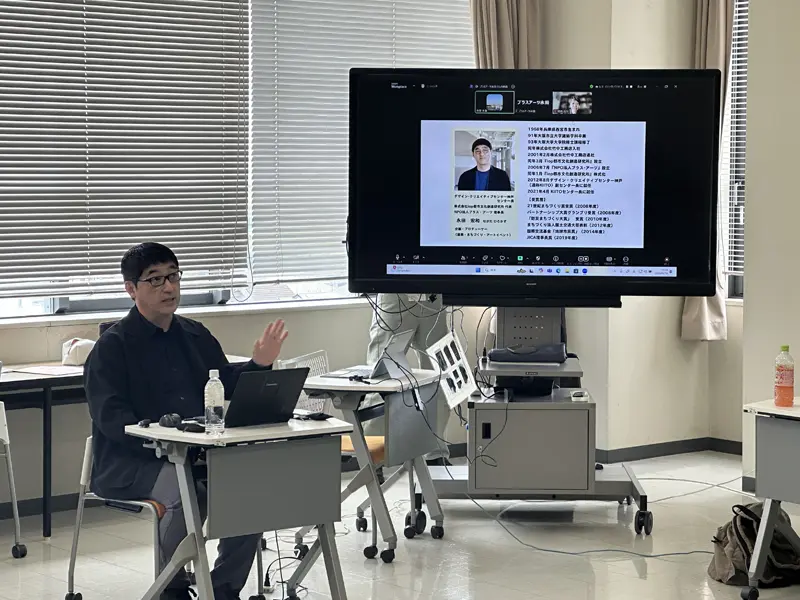

経済学部の木暮衣里准教授ゼミの3年次生18人が本年度から取り組む「灘の酒プロジェクト」に関連して、4月18日、デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)の永田宏和センター長による「俯瞰から学ぶクリエイティブ思考講座」を受講しました。

「灘の酒プロジェクト」は若者の日本酒離れが進んでいることや日本一の酒処が「灘五郷」にあることを知らない人が多いという背景から、「灘の酒」のリブランディングを目標に、学生が大学コンソーシアムひょうご神戸の「テーマ型インターシップ」「企業課題解決プログラム」の2つのプログラムを通して、酒造企業での就業体験や日本酒市場の調査・分析を行い、「灘の酒」をPRする事業等を検討し、多くの方に魅力を知ってもらう取り組みです。

今回は、デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)の永田センター長を招聘し、学生が本プロジェクト内の企業・業界研究、就業体験、企画検討等に取り組む上での基本的な考え方と、糸口となるヒントを見つけるための、スタートの位置づけとして講座を実施しました。

永田センター長は「灘の酒をプロモーションし、多くの人に興味関心を持ってもらい、楽しんでもらうことを目指すためには、『俯瞰すること』が重要である」と企画に対する心構えについて伝え、さらに「『地縁関係の俯瞰(プロジェクトに関わるさまざまな人々を視野に入れる)』と『時間軸の俯瞰(活動の後ろを意識する)』の2つが重要である」と説明を加え、お酒にフォーカスし過ぎず、周りに関係している人や物事に目を向けてみることや、活動の継続や広がりを意識して企画をすることが重要であると説明しました。

また、地域や社会での活動を根付かせて育てていくときに、強い種(イベント・活動)を育てるためには「土の人」「水の人」「風の人」が必要であると述べ、「土の人」は地域に住んでいる人々のことで、灘の酒を届けるターゲットを誰にするのかということ。「水の人」はその地域に住んでいる地域の応援団のような人々のことで、酒造メーカーや酒造組合の方。「風の人」はその土地に刺激のある種を与える存在の人のことで学生自身を差し、今回は学生が「風の人」となって、活動の種を届けるために、誰に届けるのか、誰が一緒に手をとって応援してくれるのか見極めないと、活動は豊かにならないと述べました。さらに、魅力的な企画を作るためには、「関わりしろがある、『不完全プランニング』と『既成概念にとらわれないクリエイティブ思考』の2つが重要である」と説明しました。

後半では、永田センター長が実際に行った活動の実例として、「ちびっこうべ」「パンじぃ」「イザ・カエルキャラバン」の活動について動画を交え紹介しました。また、企業との連携事例として、無印良品との防災キャンペーンを紹介し、企業の力を借りることで、より広範的なプロモーションが可能になると説明しました。

最後に「今回の『灘の酒プロジェクト』は誰と組み、誰の力を借りるのかによって、結果が変わり、可能性が広がる。そのために、『灘の酒 × 〇〇』のようなキーワード検索をして、灘の酒の売り、アピールポイントを徹底的に調べ、誰に届けるかを考える。このように俯瞰して幅を広げて楽しみながら、プロジェクトに取り組んでもらえれば」と話しを締めくくりました。

学生からは「これから灘の酒を広めていく活動をしていく中で、楽しむことはもちろんですが、大事なことに関わっているという責任感を持ちながら、一生懸命取り組んでいきたい」との感想がありました。

次回4月25日は、株式会社Clear古川理恵氏が登壇し、企業概要・課題の目的と狙い、日本酒市場の傾向について講義する予定です。