経済学部の木暮ゼミが「灘の酒プロジェクト」で株式会社Clear 広報・人事担当の古川氏による「日本酒の市場動向とSAKE HUNDRED『現外』の物語」を受講しました

2025/05/08

経済学部の木暮衣里准教授ゼミの3年次生18人が本年度から取り組む「灘の酒プロジェクト」に関連して、4月25日、株式会社Clear 広報・人事担当の古川氏による「日本酒の市場動向とSAKE HUNDRED『現外』の物語」を受講しました。

「灘の酒プロジェクト」は若者の日本酒離れが進んでいることや日本一の酒処が「灘五郷」にあることを知らない人が多いという背景から、木暮ゼミが「灘の酒」のリブランディングを目標に、大学コンソーシアムひょうご神戸の「テーマ型インターシップ」「企業課題解決プログラム」の2つのプログラムを通して、酒造企業での就業体験や日本酒市場の調査・分析を行い、「灘の酒」をPRする事業等を検討し、多くの方に魅力を知ってもらう取り組みです。

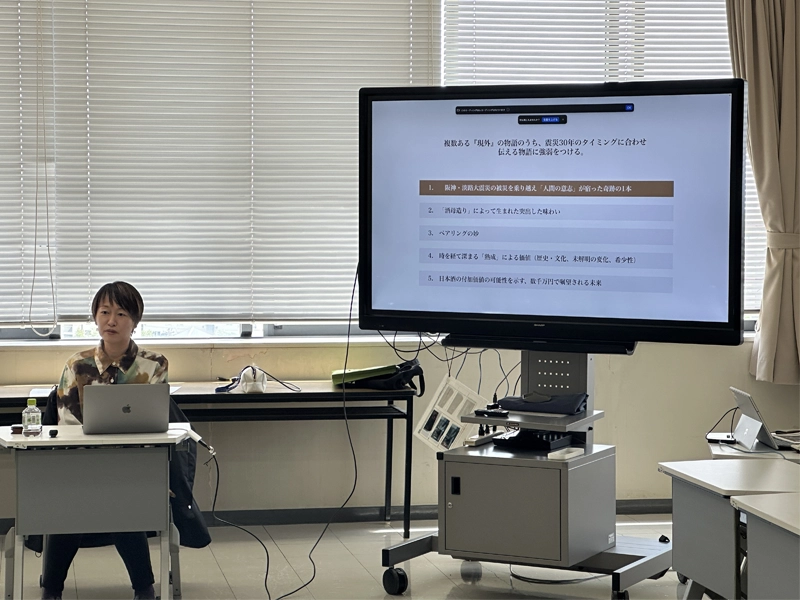

今回は、企業課題解決プログラムの連携先である、株式会社Clearの古川氏を招聘し、本プロジェクトの基礎となる、日本酒市場の傾向やブランドの考え方を学び、同プログラムの課題解決の目的や狙いについて、深く理解するために講座を実施しました。

講演では、まず講演者である古川氏が自己紹介として、コンサルトタント経験、国際利き酒師の資格取得、世界の酒蔵取材の経験を経て、株式会社Clearに入社。SAKE HUNDREDの創業メンバーとして広報・人事を担当するに至った経緯を述べました。

そして、日本酒市場の動向については、1973年をピークに消費量が4分の1にまで減少していることや、全国に約1,200ある酒蔵のうち、50%近くが赤字ないしは赤字に近い状況であり、直近の20年では毎月平均2.4社が廃業しているという厳しい現実を述べました。一方、明るい兆しとして、一本あたりの単価上昇や海外輸出の好調を挙げました。

「ブランド」のテーマでは、「ブランドはお客様の頭の中に存在するものであり、ロゴや名称だけでなく、一貫した『らしさ』が表現されることが重要である」と説明し、特にラグジュアリーブランドにおいては、機能的価値に加え、「精神性」や「情緒的価値」が重要である点を強調しました。SAKE HUNDREDは創業当初プレミアムブランドを謳っていましたが、活動を通じて情緒的価値を重視するラグジュアリーブランドへとリブランディングした経緯も説明しました。

最後に、現在進行中のプロジェクトである、SAKE HUNDREDの「現外」という商品に関する物語を紹介し、震災を乗り越えたストーリーと蔵元の強い意志という「情緒的価値」が、このお酒の価格や価値を大きく高めていることを語りました。古川氏は「この現外のPRプロジェクトは、現外がもつ『希望の灯』のストーリーが、兵庫県に住む人や、震災の被災者に向けて価値を持つものなのかというメッセージの軸を考えるところから思考し、現外のストーリーを未来につなぐために、必要な取り組みや発信の方法を考えてほしい」と締めくくりました。

学生からの「日本酒を広める上で大事なことは」という質問に対して、古川氏は「目的を明確に定め、言語化することが大切。関係者間で共通の認識を持つことで、活動の軸が定まり、迷わず進めることができる」と語ってくれました。