社会リハビリテーション学科の学生有志が有瀬キャンパス1号館の利用方法を考える2回目のワークショップを開きました

2025/07/09

総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科2~4年次生の学生有志が6月20日、建設が進む有瀬キャンパス1号館の利用方法、特に誰もが使いやすいトイレ(仮称インクルーシブレストスペース)で何ができるかを考える2回目のワークショップを行いました。2回に分けて行われた今回のワークショップ、1回目は6月10日に社会リハビリテーション学科の糟谷佐紀教授と1号館の設計を担当する竹中工務店の市川雅也さんのレクチャーを受け、学生間のグループディスカッションなどを通してインクルーシブな建物などの学びを深めました。

1回目のワークショップの記事はこちら

2回目のワークショップでは、緊張をほぐすアイスブレイクとして学校のお気に入りのトイレの場所と、改善してほしいトイレの場所、改善要望点を各自が挙げていきました。人気があったのは11号館の2階・3階のトイレ、9号館3階のトイレなどで、「明るくきれい」と高い評価がありました。15号館のトイレについては改善点が多く、「トイレ用擬音装置を設置してほしい」「鍵が壊れているところがある」との意見があり、教員や学校関係者も気づかない改善点が挙げられました。

■街中のサインをヒントに

1回目の終了後に2回目までに、学生たちに「街中の良いサイン(表示)や悪いサイン、気づいたことを写真に撮る」との課題が出され、最寄りの駅や商業施設のトイレ、エレベーター、ポートアイランドキャンパスD号館などのサインだけでなく、トイレの化粧台などたくさんの写真を撮ってきてくれる学生もいました。普段何気なく見ているサインや街中のレストスペースなど意識してみると違った視点に気づかされたようでした。

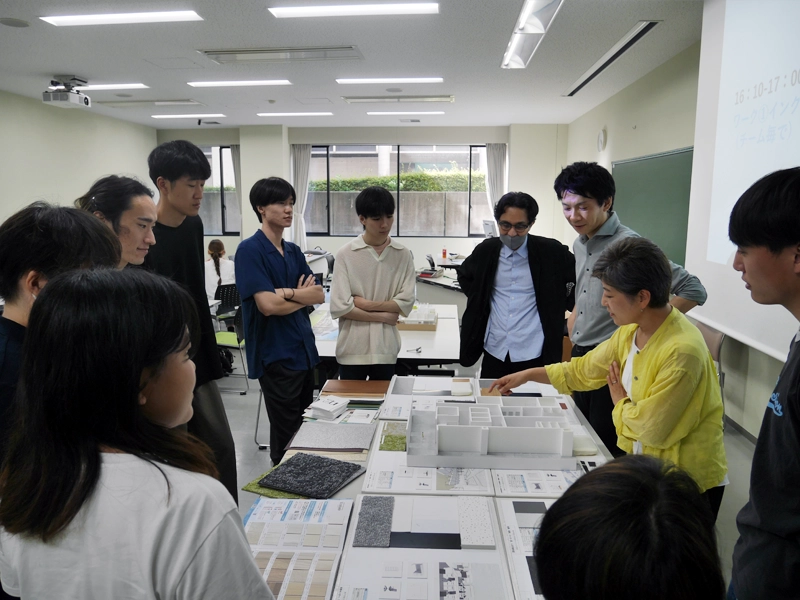

グループワークでは、1号館の模型と図面、壁の色や素材のサンプル、さまざまな椅子の絵が描かれたカード、メジャーが準備されていました。それらを活用し、トイレやレストスペース周りと中の設計を各グループで話し合い発表しました。レストスペースの使い方を想定し、限られたスペースの中でどう使えるか、どのように安心して使えるか、性別なく使う想定であればどのような名称がふさわしいか、などをまとめていきました。それぞれのグループがこれまでとは着目した点が違い、バラエティーのあるスペースの活用法の案が出ました。

■インクルーシブなレストスペースを目指して

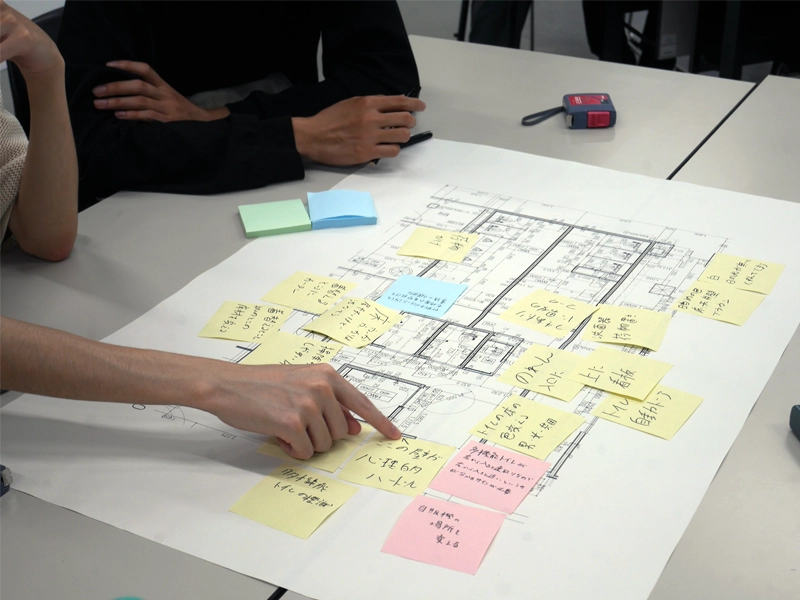

ただ使い方を考えるだけでなく、壁の色は何色なら分かりやすいか、着替えるスペースとして活用する場合、床はカーペットなのか、どのような材質なのか、トイレがあることを示すだけではない場合のサイン表示はどのようなものならであれば分かりやすく、またどのくらいの高さのサインなら誰でも見やすいのか、トイレの中にカバンを掛けるフックをつけるにはどの高さで、長さはどのくらいが適切か、などスペースを考慮した具体的な案にすることを目標に話し合いました。

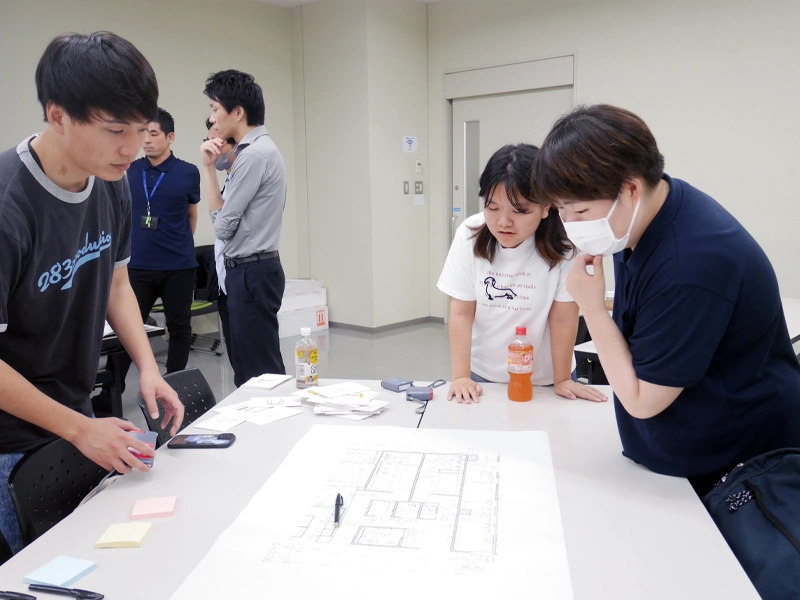

実際に着替えるにはどのくらいのスペースが必要か、そこに置くのはどんな形状の椅子がいいのかをメジャーで測りながらイメージしているグループもありました。化粧映えするように光を調整できる電球がついた鏡の設置といった意見も出ていました。トイレ内はリラックスできるようにBGMをかけてほしいことや、着替えるスペースは清潔さを保てるよう抗菌マットにするなど具体的な案が次々と付箋で貼られていき、設計担当者や教員なども「面白い」「なるほど」と思わず声が漏れるような意見がたくさん出ました。

今後は設計側にこれらの案をまとめていただくことになります。年内には、工事現場で、実際の大きさ、色などを実物大で考えていく作業に立ち合わせてもらえるとのことです。学生有志や教員は「楽しみにしながら進捗を見守りたいと思います」と話しています。