現代社会学部の佐伯教授が大丸神戸店でワークショップを実施しました

2025/08/28

現代社会学部の佐伯琢磨教授が、8月23日にワークショップ「地震の性質を学び・備えよう!~地震計が教えてくれる地震の秘密~」を大丸神戸店1階のメインステージ前で実施しました。

大丸神戸店とは、2018年に「地域社会の活性化と生涯学習の振興に関する包括連携協定」を締結し、将来を担う子どもたちの創造性を高めることを目的としたワークショップ「もとまち こども大学」を中心に、年間を通してさまざまな取り組みを実施しています。

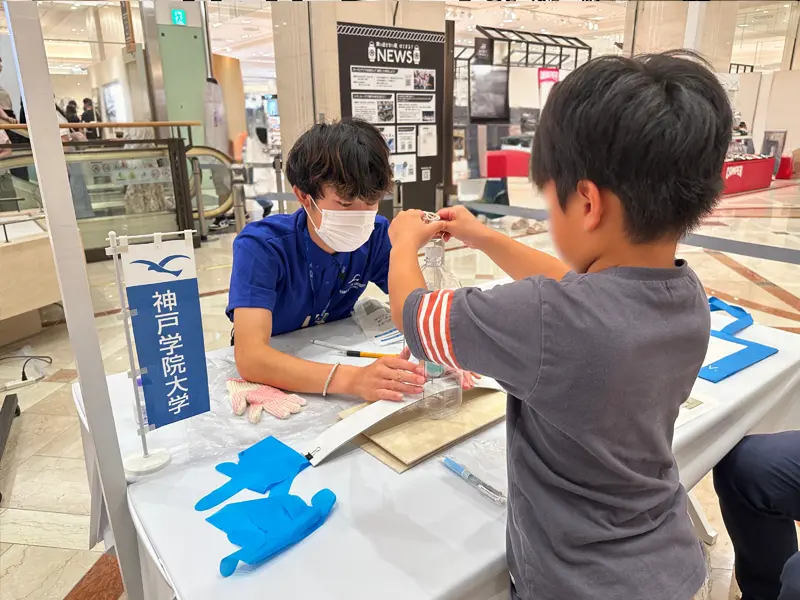

今回のワークショップは、夏休み特別企画として3日間開催するプログラムの最終回にあたり、小学生とその保護者8組19人が参加。佐伯教授進行のもと、佐伯ゼミ3年次生の三井怜祐さん、2年次生の田路獅誠さんがサポートを務めました。

最初に、佐伯教授が、地震が起こるのは地球の表面を覆っている十数枚のプレートが関係しており、日本周辺では4枚のプレートが「内陸型地震」と「海溝型地震」の異なる2つのタイプの地震を発生させていることを説明。その後、「マグニチュード」や「震度」といった地震に関する用語を解説しました。

次に地震計の元となる「振り子」の性質と、地震を記録する仕組みについて説明しました。振り子は一定の周期(その振り子が持っている固有周期)で揺れること、その固有周期と異なる周期で揺らすと振り子はその場にとどまることを、実際の振り子模型を用いて解説。この性質を利用して地面の揺れを記録していくのが地震計だと説明しました。

続いて、佐伯教授は記録された地震の波形から見る「阪神・淡路大震災」と「東日本大震災」の揺れの特徴・違いを説明しました。また建物にも固有周期があり地震動の周期と一致することで揺れが大きくなることや、地盤の硬さによって揺れの大きさが変化すること、周期の長い揺れは震源から遠く離れた場所にも到達するなどの地震の性質を、実例を示しながら解説しました。

参加者は、地震計の仕組みや揺れの周期について学んだ後、ペットボトルや粘土など身近な材料を使用して地震計と地震台を制作し、揺れの記録・観察を行いました。ペットボトルの側面を切る工程に少し苦戦する様子も見られましたが、学生たちのサポートによりすべての組が地震計を完成させることができました。

最後に、佐伯教授から地震計を制作した子どもたちへ修了証書が授与され、ワークショップは終了しました。

参加者からは、「地震の性質を分かりやすく教えていただき、勉強になりました。地震計の制作という貴重な経験ができ、面白かったです」などの感想がありました。