公開講座「異文化が交差する香り―インドネシア・スマトラと神戸のコーヒー文化―」で、人文学部生が主要な役割を果たしました

2025/09/05

人文学部の鈴木遥講師ゼミ主催の公開講座「異文化が交差する香り―インドネシア・スマトラと神戸のコーヒー文化―」が8月30日、神戸市中央区のKOBE Co CREATION CENTERで開催されました。

本イベントは人文学部における産官学の強い連携により実現したもので、一般社団法人大学都市神戸産官学プラットフォームが共催、石光商事株式会社、株式会社マツモトコーヒー(50音順)が協賛しました。

コーヒーの一大生産地であり、豊かなコーヒー文化をもつインドネシア・スマトラと、日本のコーヒー文化先駆けの地である神戸。本講座では、この二つの地域が海を越えて、コーヒーを通じて神戸の地で交差しました。

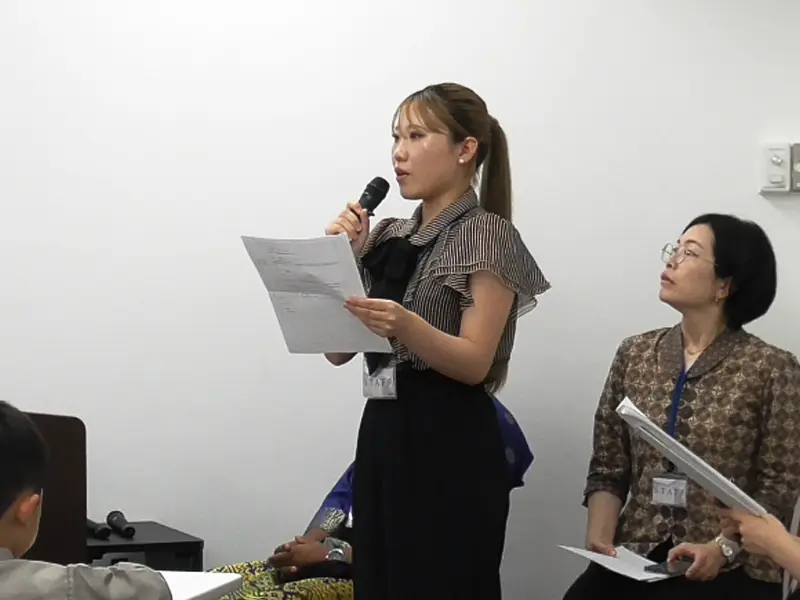

はじめに、人文学部4年次生の井上まどかさんによる研究「神戸とコーヒー文化の始まり」の発表が行われます。井上さんは、なぜ神戸にコーヒー文化が根付いたのかを神戸港開港から順を追って解説し、受講者をコーヒーの世界へ誘いました。

井上さんは、本番までの1カ月間、大学の夏季休暇期間を有効活用しながら、ゼミ担当教員の人文学部・大原良通教授と何度も練習を繰り返したとのこと。本講座での発表依頼を受けた時のことを「嬉しくて、ワクワクとした気持ちが強かった」と振り返り、発表および質疑応答の終了後には「受講者から質問をいただいたので、それを踏まえて卒業までにもっと研究を突き詰めたい」と笑顔で語りました。

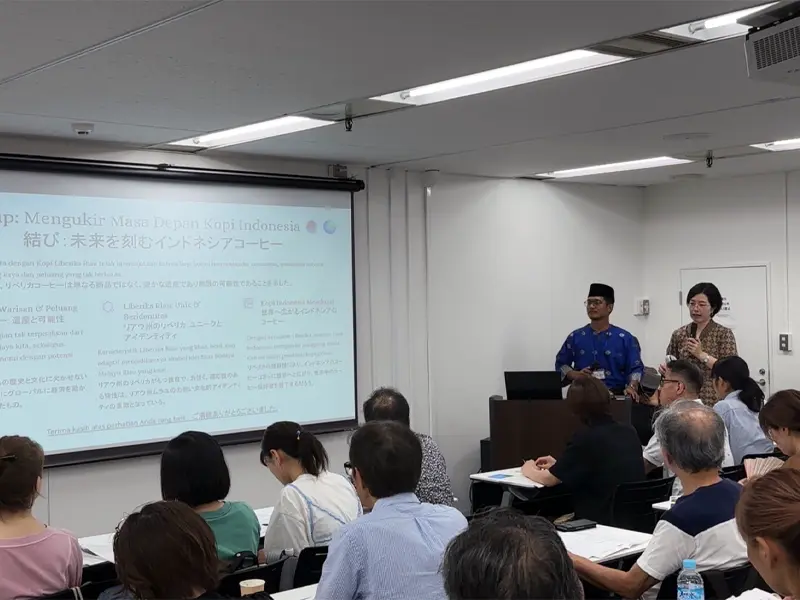

続いて、インドネシア・スマトラで、農業支援や教育などを通じた若年世代の育成活動を行う現地NGO「Sentral Muda Bestari(SEMESTA)」の代表を務め、カフェ経営にも携わるアデ イドラ スハラ(Ade Idra Suhara)氏による講演「インドネシアのコーヒー生産とカフェ文化」がありました。講演は、アデ氏によるインドネシア語と鈴木講師の日本語同時通訳で、生産地さながらの雰囲気で行われました。

途中、講演内で紹介されたインドネシア・スマトラのリアウ州を代表するリベリカ種のコーヒーと、協賛企業より提供されたマンデリンの中でも高品質のブルーリントンのコーヒーが振舞われると、受講者の緊張もほぐれて、会場内に柔らかい空気が流れ始めました。

受講者へコーヒーを淹(い)れ、配膳したのは、人文学部3年次生の大杉俊介さんと同4年次生の水田掌万さんの2人。大杉さんは本物のバリスタさながらの自前の衣装で参加し、約30人分ものコーヒーを洗練された手付きで淹れました。

大杉さんに、コーヒーを淹れ始めたきっかけを尋ねると「父の勧めで、2人で一緒に淹れ始めたが、父よりもハマってしまった」とはにかみながら答えてくれました。また、今回たくさんの人の前で淹れた感想を聞くと「僕のコーヒーを飲むために人が集まった、という状況で淹れたのは今回が初めてだったので新鮮な気持ち」「リベリカ種は麦茶のような飲み口で大変美味しかったので、購入したいと思った」と話していました。

閉講の挨拶では、大原教授が「そもそも人文学というのは、人の文(様子)を観察して良い方向に導くための学び」「今回のようなコーヒー文化も人文学の対象の一つ」「人文学が根付いたまち・神戸で、兵庫県内唯一の人文学部として、これからものびのびと学べる環境作りに邁(まい)進する」と語り、講座を締めくくりました。

本講座の司会を務めたのは、人文学部2年次生の松岡愛姫さん。松岡さんは、幼少期の海外旅行で「世界中の人と話したい」と思い、それから自主的に英語の発音を練習していたそう。今回はその成果を遺憾なく発揮し、日本語・英語の両方でグローバルな司会力を見せてくれました。

本学部の教員や学生、そして、インドネシアから来日したアデ氏をはじめとする皆さんの想いが詰まった本講座。本講座は、携わった皆さんの綿密な準備作業と、共催の一般社団法人大学都市神戸産官学プラットフォーム、協賛の石光商事株式会社、株式会社マツモトコーヒーによる産官学連携により滞りなく終えることができました。

主催:神戸学院大学 人文学部 鈴木遥ゼミ

共催:一般社団法人大学都市神戸産官学プラットフォーム

協賛(50音順):石光商事株式会社、株式会社マツモトコーヒー