「大学都市神戸 産官学プラットフォーム」の事業で経営学部の田中ゼミが「ホンダモビリティ近畿」と連携した課題解決プログラムを始めました

2025/07/24

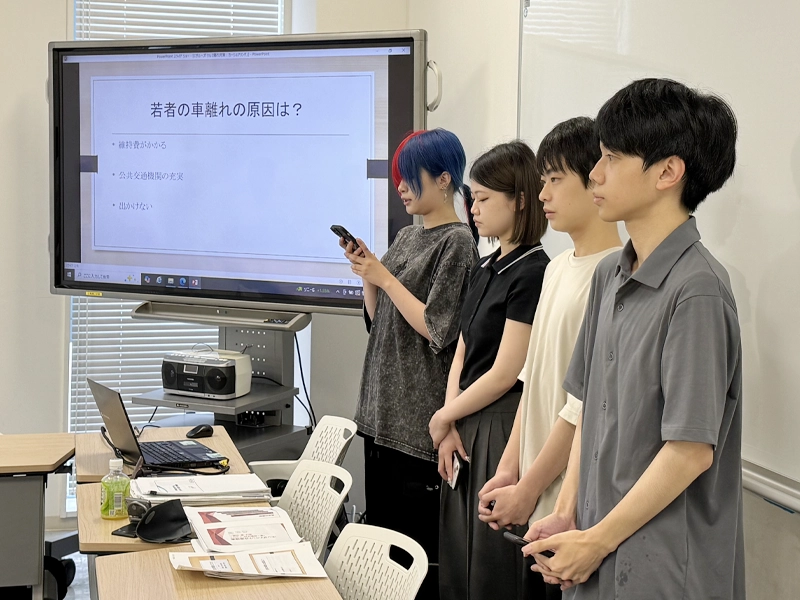

本学が参画する「一般社団法人大学都市神戸 産官学プラットフォーム」の産官学連携プロジェクトとして経営学部の田中康介教授ゼミ(3年次生)と新たに企業会員として参画した「株式会社ホンダモビリティ近畿」(本社・大阪市北区)が取り組む企業課題解決のためのプランを提案するプロジェクトがスタートしました。ポートアイランド第1キャンパスで初めての顔合わせとなった7月17日、18日は、学生たちが「自動車ディーラーにおける若者の車離れ対策、および環境保全」をテーマに、前期を通じて各グループが考えた企画を発表しました。

株式会社「ホンダモビリティ近畿」は、兵庫・大阪・京都・奈良・和歌山に、120の事業所を有し、ホンダ車の新車・中古車販売、自動車整備、部品・用品販売等の事業を展開しています。学生は3グループに分かれて発表し、同社のほか、特別会員の「損害保険ジャパン株式会社」、行政会員の神戸市の担当者が参加しました。

初日はCグループが「若者の車離れ対策:カーシェアリング活用」をテーマに発表しました。ホンダの公式カーシェアリングサービス「EveryGo(エブリゴー)」を取り上げ、認知度が高いとは言えず、利用ステーションの数が少ないことを問題点として指摘しました。その上で、既存のホンダのディーラー店舗にステーションを設置することや、利用を促進するポイント制度を導入することなどを提案しました。

続いてAグループが「若者の車離れ対策:サブスク活用」をテーマに発表しました。「”車=移動手段”ではなく遊び・夢・体験へ」とメッセージをまとめ、ネットで探したZ世代の車所有に対する意識調査をグラフにまとめ、地方に比べて都市部で若者の車離れが進んでいることなどを指摘しました。対策としては屋外イベントを開催してサブスクの案内をするほか、ホンダ車でミニキャンプを体験してもらうコーナーの設置を提案しました。

2日目はBグループが「車と環境保全:エコカー・水素スマートシティ構想等」をテーマに発表し、「自動車ディーラーが環境保全に対してできること」を考えました。具体的には小中学生に夢のエコカーを自由に描いてもらい、環境にやさしい点を説明してもらう「作ろう未来のエコカー」募集イベントを開催し、優秀作品をデザインしたミニカーを受賞者に贈ることを提案しました。また、神戸市の「水素スマートシティ構想」の下で、EV・水素自動車の試乗体験会の開催も提案しました。

各グループの発表後には企業や行政側からのコメントがありました。Aグループの発表を受けて、ホンダモビリティ近畿の田中忠明上席執行役員・兵庫カンパニー執行責任者は、「若者の車離れの要因は四つあります。一つは経済的な理由。二つ目は社会や都市環境の変化。三つめはライフスタイルや価値観の変化。四つ目はカーシェアリングやサブスクの広がりで、所有しなくても車に乗れる時代になった。企業は真の原因をつかみ、若者の心に響く対策を考えなくてはなりません。イベント開催の根拠や性格にも関連することです」と述べました。また、何年後かの下取りを前提にして残価を算定し、その分を価格から差し引く、残価認定型のクレジットなど車の買い方も多様になっており、サブスクのメニューも複数用意されていることの説明がありました。学生が認知度の問題を指摘したカーシェアリングについては「収益を上げることより、ホンダの車の認知度を上げることに重点を置いています」との補足がありました。

最後に、田中上席執行役員・兵庫カンパニー執行責任者から同社が展開するモビリティ事業についての詳しい説明がありました。経営理念としては、人間尊重(自立、平等、信頼)、三つの喜び(お客様の喜び、社員の喜び、地域社会の喜び)を大事にしていることを紹介。災害に対する取り組みにも力を入れていることが分かりました。

本プロジェクトは後期より本格始動し、今回の発表のフィードバックを受けたゼミ生たちが、ディーラー訪問やヒアリング等を経て、さらに企画をブラッシュアップしていく予定です。

一般社団法人大学都市神戸 産官学プラットフォームのホームページはこちら

本学ホームページの記事(「大学都市神戸 産官学プラットフォーム」の設立総会が開かれ、中村学長も出席しました)はこちら