薬学部の科学部が附属高等学校の理科部と共にグランフロント大阪でワークショップを実施しました

2014/12/24

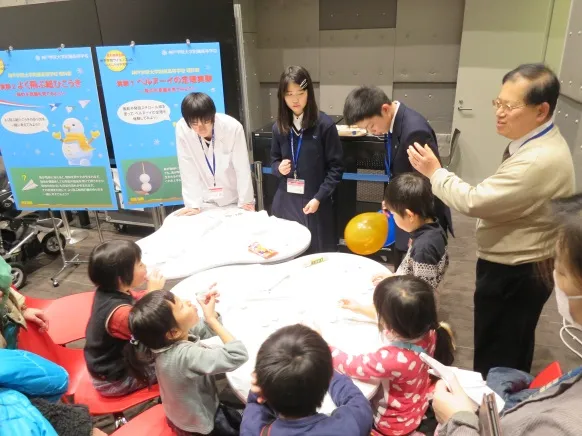

薬学部の科学部が神戸学院大学附属高等学校の理科部と共にグランフロント大阪北館のナレッジキャピタルで「神戸学院サイエンスLab.~おもしろ科学実験!~」を12月23日に実施しました。

今年度、神戸市と連携して実施しているナレッジキャピタルでの大学都市KOBE発信プロジェクトにおいて、初めての高大連携企画として薬学部の科学部と附属高等学校の理科部がコラボレーションして開催。体験プログラムとして実験メニューを4つ準備しました。

薬学部の科学部は3年次生の玉林悟さん、2年次生の梅本知輝さんら10人の学生が参加し、「人工イクラづくり教室」と題し、人工イクラ実験とそれを使ったスノードーム作りを実施。附属高等学校の理科部は、顧問の高田崇正先生をはじめ1年生の檀上力輝さんら4人が「ベルヌーイの定理実験」「紙ひこうきの不思議」「浮沈子づくり」を実施しました。

体験プログラムは 開場前から長蛇の列ができ、多くの人で大賑わいとなりました。

人工イクラのスノードーム作りでは、アルギン酸ナトリウム水溶液(コンブなどの海藻に含まれる多糖類を抽出、精製したもの)を塩化カルシウム水溶液の中に滴下すると、接触した水滴の表面がゲル化したゼリー状に固まります。その反応を利用して、人工イクラ作りを行い、スノードームの雪に見立てます。スノードーム液は学生が事前に実験を重ね、塩化カルシウム水溶液や洗濯のりなどを用いてスノードームの中でゆっくりと人工イクラが舞い落ちるように調合を行いました。

まず発泡スチロール球でつくった雪だるまに色づけを行い、準備された5色から好みの色で人工イクラの雪を作り、最後にスノードーム液の中に人工イクラ、好みのラメ、雪だるまを入れて、スノードームの完成です。

附属高等学校の理科部の実験では、風船や発泡スチロール球を使って、空気の圧力によるエネルギーと風の運動エネルギーによっておもしろい反応を示す、ベルヌーイの定理を実際に体験してもらいながら、その不思議の世界を田中義人先生が説明しました。

浮沈子づくりでは、ペットボトルなどに子どもたちが自由にマジックで色をつけ、カラフルに彩られたオリジナルの浮沈子をつくってもらいました。

ワークショップには計350人の方々が訪れ、子どもたちだけでなく家族でも楽しみながら体験していました。「チラシを見て、今日の実験をとても楽しみにしていました」などのうれしい声も聞こえました。