男女共同参画推進室が演劇の手法による介護ワークショップを実施しました

2025/09/01

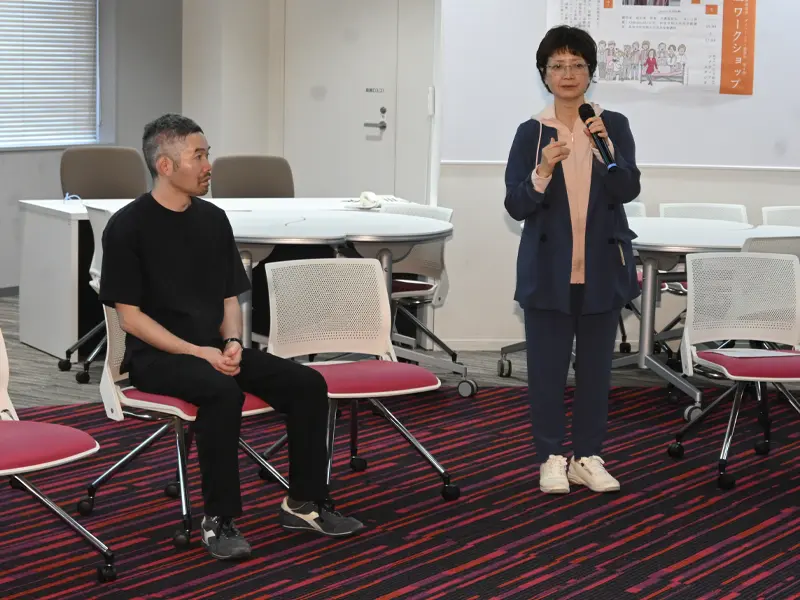

男女共同参画推進室はダイバーシティ勉強会として、「老いと演劇」を掲げて活動する劇作家・演出家で俳優でもある菅原直樹さんを招いて8月27日、ポートアイランド第1キャンパスのアクティブ・スタジオで介護ワークショップを実施しました。

菅原さんは、20代後半に特別養護老人ホームで介護職員として働いた経験があります。その後、劇団俳優をしていました。2014年には移住先の岡山県で劇団「OiBokkeShi」を立ち上げました。高齢者や介護者と共に作る演劇の公演や認知症ケアに演劇的手法を取り入れるワークショップの開催を全国各地で続けています。

参加したのは「介護」に関心を持つ教職員と学生約20人。開会あいさつした男女共同参画推進室の中山文室長は、菅原さんとの出会いや講師を依頼した経緯を紹介し、家族などの介護をする「ヤングケアラー」と呼ばれる若い人たちの負担の大きさが社会問題となっていることから今回は学生にも参加を呼び掛けたと述べました。菅原さんは、妻を在宅で介護した経験を持つサービス付き高齢者住宅で暮らす99歳の「看板俳優」に出演してもらって最近も公演を実施したことを紹介しました。

最初に、遊びとリハビリテーションを組み合わせた「遊びリテーション」を行いました。菅原さんの合図で、体の部位に番号を振り、ルールに従って自分や他人の部位を指差しする「将軍ゲーム」をやってみましたが、なかなかうまくいかないことが分かりました。

菅原さんは「人はできないことがあると、できるようにならないといけないとされます。でも高齢者は、段々できなくなる存在です。遊びでは、できないことも楽しい。成長ということにしたって人生の上り坂と下り坂では意味合いが違います。下り坂ではできないことを受け入れることが成長ということにもなります。ありのままを受け入れることで介護現場の雰囲気も変わります」と述べました。

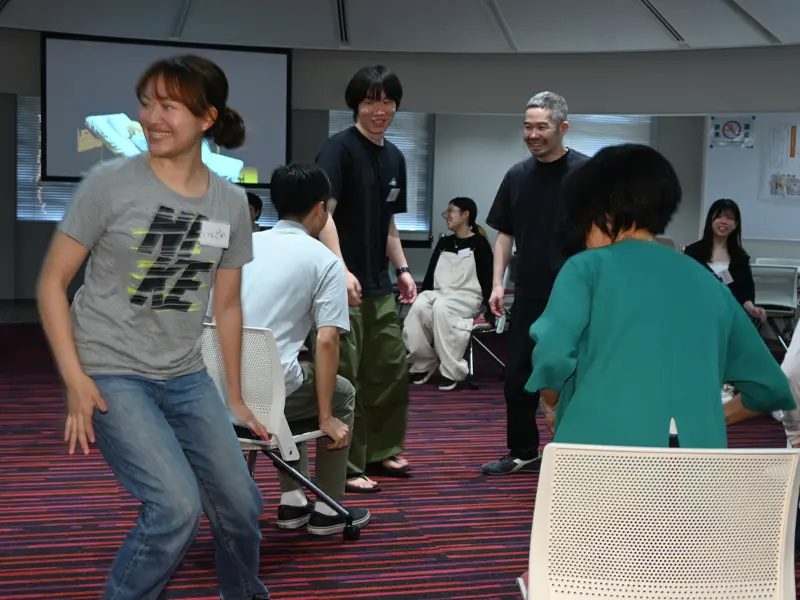

続いてシアターゲームの「椅子取り鬼」。ゆっくりと歩く鬼に空いた椅子に座らせないように椅子に座った人たちが移動を繰り返すゲームで、菅原さんが鬼を演じてフラフラ。「演劇では自分の立ち位置は重要です。自分と相手の位置を確認しながら動いてください。演劇の原点は体を使った遊び。体を使ったコミュニケーションは意外に表現豊かです」と菅原さんは演劇的アプローチの効用を繰り返しました。

最後に「介護現場でケアする人は、実は演技をしている」ことを理解するため、「イエスアンドゲーム」をしました。同じテーマで会話している時に1人が脈絡のない話をするという想定で、その話を肯定して会話を続けるか、否定して話を元に戻すかという2種類の反応をグループでやってみました。「認知症の人には見当識の障害がありますが、感情は残ります。論理にこだわらず、その言動をできるだけ受け入れ、感情に寄り添う」と菅原さん。高齢者施設の職員研修でもこのゲームが採用されているといいます。

ゲームをやってみての参加者の感想は、「みんなが笑っている状況で、1人だけ脈絡のないことを言う人を無視するのはやりづらく、肯定するほうが楽」「面白い空間だったので会話に違和感はなく、むしろ肯定の方に違和感があった」などとさまざま。菅原さんは「認知症の人とは自尊心を大切にした関わり方を。それが時には演技という手法になります」とまとめました。