「ダイバーシティ・セミナー」を開催しました

2025/07/28

男女共同参画推進室とハラスメント相談室が協働して「ダイバーシティ・セミナー:ダイバーシティのためのコミュニケーション・レッスン」を開催しました。7月18日は有瀬キャンパス、7月22日はポートアイランド第1キャンパスにて実施し、共通教育科目「男女共同参画推進論」の受講生ほか、申し込みのあった教職員・学生を含め、両日合わせて約200人が参加しました。進行は、男女共同参画推進室の山口真紀特任講師とハラスメント相談室の鍋谷美子相談員、勝原晶子相談員が行いました。

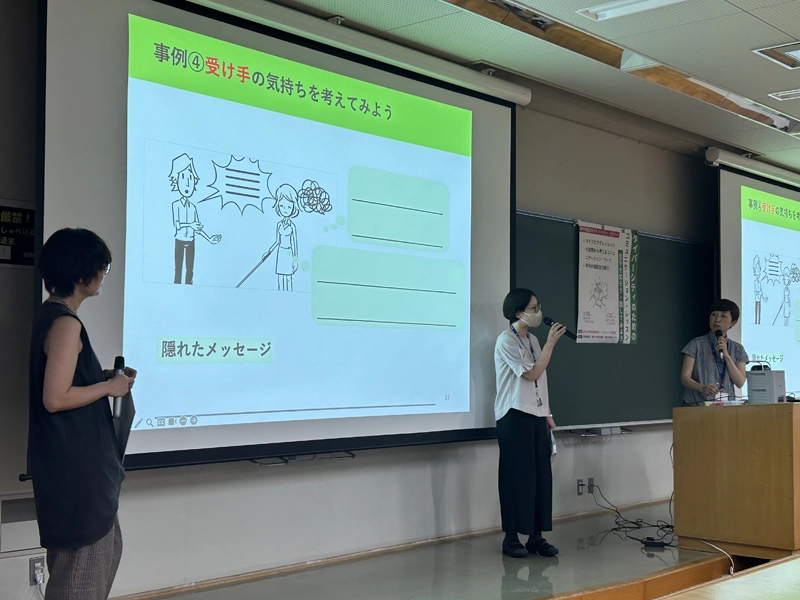

セミナーでは、近年「日常の中の見えにくい差別」として注目されているマイクロアグレッション概念の紹介と、具体的な事例から実際のコミュニケーションを考えるワークを行いました。

マイクロアグレッションの特徴は、①学校や職場、友人間など、日常のなかで起きる、②何気ないやりとりの中に含まれる、見下しや中傷、侮辱、③言っている本人は悪気がない場合もあり、時には褒め言葉や善意のつもりの場合もあることです。

例えば人種・民族的少数者に対して行われるマイクロアグレッションの事例では、「日本語上手だね!」という声かけが、日本で生まれ育ち、日本語が母語である外国ルーツの人にとっては、「あなたは日本人じゃないよね(本来は仲間の外の人間だ)」という無意識のメッセージとして受け取られることがあります。ワークでは、他にもジェンダーやセクシュアリティ、障がい、「差別を(受けたことを)否定する」事例を挙げ、それぞれ受け手の気持ちと話し手の意図、マイクロアグレッションにならない「やり直しのセリフ」を考えました。

講師らは、マイクロアグレッションは一言を切り取って「言葉に気を付けよう」という表面的な話で終わらせるのではなく、自分と違う属性を持つ他者の置かれている立場や経験を理解しようとし、その人生をリスペクトするために生かしたい概念だと話ました。

後半では、マイクロアグレッションの影響として、一つひとつは些細なことでも、被害を受けた人にとっては繰り返し投げかけられることで心身が摩耗すること、また先入観や偏見による行為が放置され人々の意識の歯止めが効かなくなることで、より甚大な差別や暴力につながっていくことを学びました。

講師らは、自分自身の無意識の偏見に気づくことは大変なことで、自分が責められているような「抵抗」も感じやすい、さらには、どんな特権的な立場にある人であっても、それぞれの苦労や困難、孤独や疎外の経験はあると話しました。その上で、それでもやはりマイクロアグレッションをなくしていくために、マジョリティができることを少しずつ実践してみようと話しました。

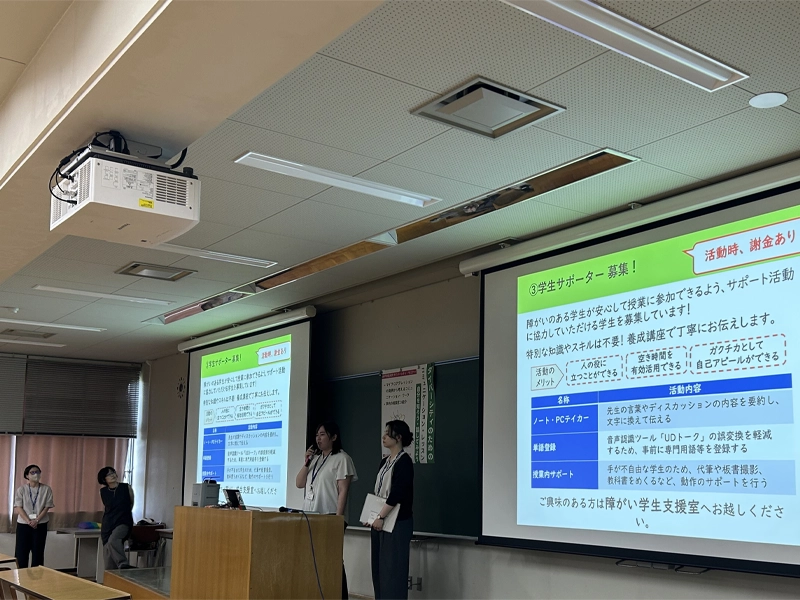

最後に、ハラスメント相談室、学生相談室、障がい学生支援室、学生の未来センターといった本学の学生相談窓口の紹介がありました。他者や自分自身のことを理解しようとする中で、出口が見えなくなったり、人とうまく関われなくなったり、孤立感を抱いてしまうこともあると思います。被害を受けた人もそうでない人も、悩みや困ったことがあった時はぜひ学内の相談機関を訪ねてください。