被災地支援活動

令和6年能登半島地震 被災地支援学生ボランティア 第10クール

| 日時 | 2025年10月24日(金)~26日(日)2泊3日 |

|---|---|

| 場所 | 石川県能登町ほか被災地 |

| 主催 | 神戸学院大学 災害支援対策本部会議 |

| 協力 | (株)ぶなの森、神戸学院大学教育後援会、神戸学院大学同窓会 |

| 参加者 | 学生10人、引率2人 計12人 学生所属:法学部3人、経営学部1人、人文学部1人、心理学部2人、現代社会学部1人、総合リハビリテーション学部2人 引率所属:栄養学部1人、学生支援グループ(ボランティア活動支援室)1人 |

| 交通 | 大阪駅~金沢駅 JR特急&北陸新幹線、現地はマイクロバスで移動 |

| 宿泊先 | 10/24・25(2泊) 金沢セントラルホテル、民宿わじま |

行程

10月24日(金)

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 18:20 | 大阪駅集合(中央改札外)アントレマルシェ前 |

| 18:42 | 大阪駅発 サンダーバード43号 |

| 20:07 | 敦賀駅着 |

| 20:22 | 敦賀駅発 北陸新幹線つるぎ44号 |

| 21:06 | 金沢駅着 |

| 21:20 | 金沢駅前の宿泊施設到着、宿舎で打合せ |

10月25日(土)

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 08:00 | 宿舎出発 |

| 10:30 | コンセールのと(能登町宇出津)到着 【活動①】ハロウィンウォークのお手伝い *打ち合わせ、現地確認、準備 |

| 12:00 | 昼食休憩 |

| 13:00 | 活動継続 *受付、ゲームコーナー・チェックポイントの運営、移動の見守りなど |

| 15:45 | イベント終了、片付け 宿舎へ移動 |

| 17:00 | 民宿 わじま 到着 |

10月26日(日)

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 08:15 | 宿舎出発 |

| 09:00 | ケロンの小さな村(能登町斉和た部26) 【活動②】水源へのルート作り |

| 11:30 | 昼食休憩(ケロンで、米粉ピザを食する) |

| 13:00 | ケロンの村の歩みと未来への願いを聞く |

| 14:00 | 活動終了、金沢駅へ移動 |

| 16:15 | 金沢駅到着 |

| 17:55 | 金沢駅発 北陸新幹線つるぎ39号 |

| 18:36 | 敦賀駅着 |

| 18:44 | 敦賀発 サンダーバード40号 |

| 20:09 | 大阪着、解散 |

活動の様子

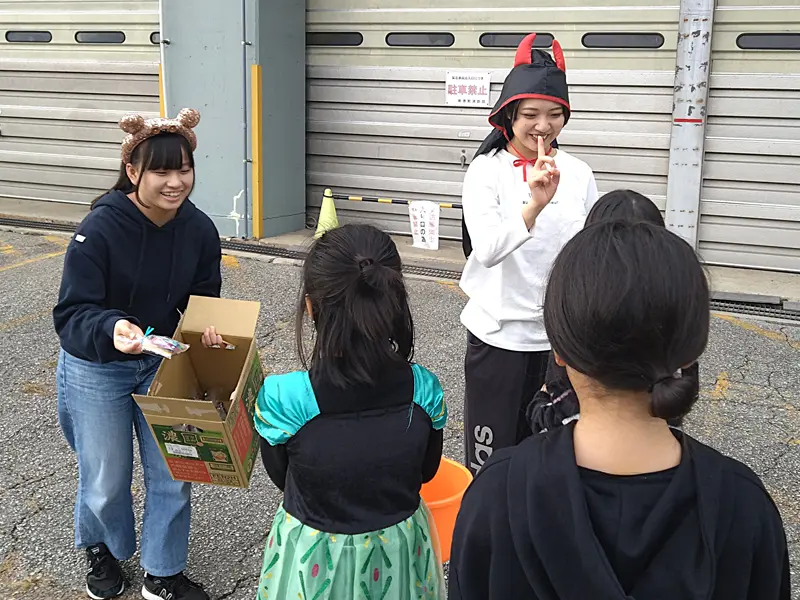

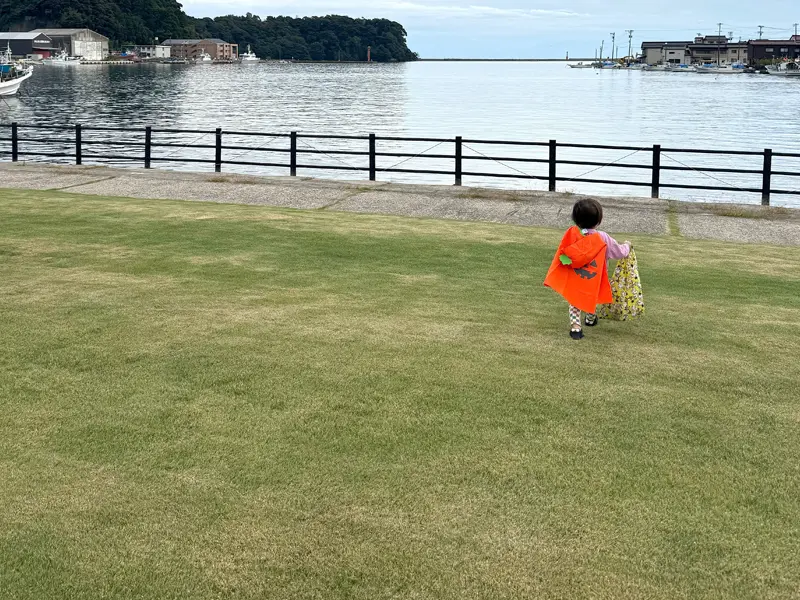

10/25(土)【活動①】ハロウィンウォークの手伝い(能登町宇出津)

10/26(日)ケロンの村での水源へのルート作り

- 震災でなくなったイベントやつながりを、地域の人たちはもう一度復興させたいという意志を感じた。能登地震の"せい"で、ではなく、能登地震の"おかげ"でという言葉を聞いて、前を向いてさまざまな活動を行っている姿に感銘を受けた。

- 学生が考えたゲームを楽しんでいる子どもたちの姿を見ることができたこと、地元の方との交流の機会を持てたこと、普段関わることのない学生や先生との出会いもボランティアのいいところだと感じた。

- ケロンの村では、自分から積極的に行動する方々の話を聞き、自分がどれだけ動けてないかを痛感しました。自分の中では行動しているつもりでも、その人達と比べると自分はまだまだ甘く、想像をはるかに超える行動力に自分も負けてられないなと感じました。

- エルサの仮装をしている女の子がいました。彼女は普段からその衣装で幼稚園に行きたかったらしいのですが、許可されず着る機会がなかったらしいです。ハロウィンイベントという場が設けられたことで、嬉しそうに楽しんでいる姿がとても可愛く、イベントの大切さを感じました。また、それを企画してくださる方に感謝を忘れないことが大切だと感じました。

- 地域の方々とのつながりを大切にすることの重要さを感じました。 ハロウィンウォークでは、大人も子どもも和気あいあいとしており、地域全体が一つの仲間のように感じられました。

- 活動には多くの不安を抱えながら参加しましたが、子どもたちが仮装をしてワクワクしている様子を見て、とても元気をもらいました。コミュニケーションをとる中で「通学路が変わった」など、震災は子どもたちの生活に大きな影響を与えています。

- 昼食をとる際に訪れたお店が凄くアットホームで、私達の事も受け入れてくれました。またケロンの村でも、みんなで作り上げるまちづくりを年齢性別関係なく皆さん笑顔で振舞っているのを見て、温かい気持ちになれました。繋がりを大切にすることでいつか回り回って自分や周りが困った時に助け合えると思うとすごく大事な事だと思います。

- 被災地の状況を初めて実際に目で見て、道路が直っていないところがあったり、電柱が倒れていたりとまだまだ元の生活に戻ったとは言えない状況だと改めて感じました。今でもまだ仮設住宅に住んでいらっしゃる方もおられて、復興の支援を積極的に進めていくべきだと思いました。

- みんながみんな震災への捉え方は同じではありません。すでに前を向いている人や前を向こうと努力している人もいます。人それぞれにいろんな考え方があると言うことを理解してその気持ちに寄り添うことが大切だと思いました。

参加学生の学び、気づき *事後アンケートから一部抜粋

- 地震や津波の影響で、川が詰まったり、家がなくなったり、瓦礫で道が塞がれて車が通れない状況だったと聞きました。今も完全に戻ったわけではないけど、私たちがハロウィンイベントのお手伝いをすると聞いて、とても嬉しそうにされていました。

- ケロンの村の村長のお孫さんが、地震の際に「周りの家は倒れてしまったけれど、自分たちは無傷だった。だからこそ、へこたれているわけにはいかないと思い、前向きにできることを探した」と話していたのが印象的でした。

- 震災が起こってから4日目ぐらいまでは人間ではないような生活だったとおっしゃっていてとても衝撃を受けました。1日目はトイレもなく、できても穴を掘って上から土をかける簡易的なもので、医療チームも到着せずの状況だったらしく、とてもひどい状況だったことが想像できました。

学生が能登の方から聞いたこと*学生が聞いた話の記録

引率者所感

第8クールの「ホタルウォーキング」での繋がりから生まれたご縁をいただき、このたび「ハロウィンウォーク」のお手伝いをさせていただきました。子どもたちは、大人でもない、友達でもない「学生」という立場にあるメンバーに、自然と心を開いてくれ、学生たちが持つ純粋で大きな力を改めて実感する貴重な機会となりました。また、「ケロンの小さな村」では、開墾の歩みや、これからの森づくりに対する熱い想いを伺うことができました。これにより、学生たちも自分たちの活動が持つ意味を深く実感できたことと思います。今後も継続した被災地との関わりを築き、学生ならではの支援のあり方を模索していきたいと感じました。

能登半島震災が発災して1年10か月経過し、復興期に入っているものの、道路の亀裂や崩壊したままの家屋や閉業したお店などを目の当たりにしたことで、学生たちは震災の影響や被災地が抱える問題に直接触れることができました。一方、子ども達やその保護者とのふれあいから、被災地の日常に触れ、たくさんの課題を抱えながら復興に向かう力強さも感じたと思います。

今回のボランティア活動は、学生たちが遠方で起こった災害であったとしても、決して他人事ではなく自分事として想像する気持ちを持って、自分にできることを考え、行動に繋げる力を持つきっかけになると感じました。本学がそのような学生を社会に輩出できる学び舎となるように、今後も引き続き、学生指導やボランティア活動の在り方を検討してまいります。