被災地支援活動

令和6年能登半島地震 被災地支援学生ボランティア 第8クール

| 日時 | 2025年6月27日(金)~29日(日)2泊3日 |

|---|---|

| 場所 | 石川県能登町ほか被災地 |

| 主催 | 神戸学院大学 災害支援対策本部会議 |

| 協力 | (株)ぶなの森、神戸学院大学教育後援会、神戸学院大学同窓会 |

| 参加者 | 学生8人、引率2人 計10人 学生所属:経済学部1人、経営学部1人、人文学部1人、心理学部1人、総合リハビリテーション学部2人、薬学部2人 引率所属:学生支援グループ(ボランティア活動支援室)2人 |

| 交通 | 大阪駅~金沢駅 JR特急&北陸新幹線、現地はワゴン車で移動 |

| 宿泊先 | 6/.27・28(2泊) セミナーハウス山びこ、ぶなの森能登事務所(能登町)など |

行程

6月27日(金)

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 18:20 | 大阪駅集合(中央改札外)アントレマルシェ前 |

| 18:42 | 大阪駅発 サンダーバード43号 |

| 20:07 | 敦賀駅着 |

| 20:22 | 敦賀駅発 北陸新幹線つるぎ44号 |

| 21:06 | 金沢駅着 |

| 21:30 | 金沢駅前の宿泊施設到着、宿舎で打合せ |

6月28日(土)

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 08:00 | 宿舎出発 |

| 10:00 | 【活動①】ケロンの小さな村(能登町斉和) 森の道づくりのお手伝い、植生調査作業の手伝い |

| 12:00 | 昼食休憩(ケロンで、米粉ピザを食する) |

| 13:00 | 午前の活動継続 |

| 15:00 | 活動終了、移動 |

| 15:30 | 宿舎チェックイン(女性:セミナ―ハウス山びこ、男性:ぶなの森能登事務所) |

| 16:30 | 宿舎を出発 |

| 17:30 | 【活動②】ホタルウォーキング手伝い 集合:コンセールのと(能登町宇出津) 車で、「柳田植物公園」に移動 →「国重ホタルの里」までウォーキング(4km) グループ行動、被災者とともに、<ウォーキング>、<ホタル観賞>を楽しむ |

| 20:30 | 終了、宿舎へ移動 |

| 21:30 | 宿舎で打合せ |

6月29日(日)

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 08:30 | 宿舎出発 |

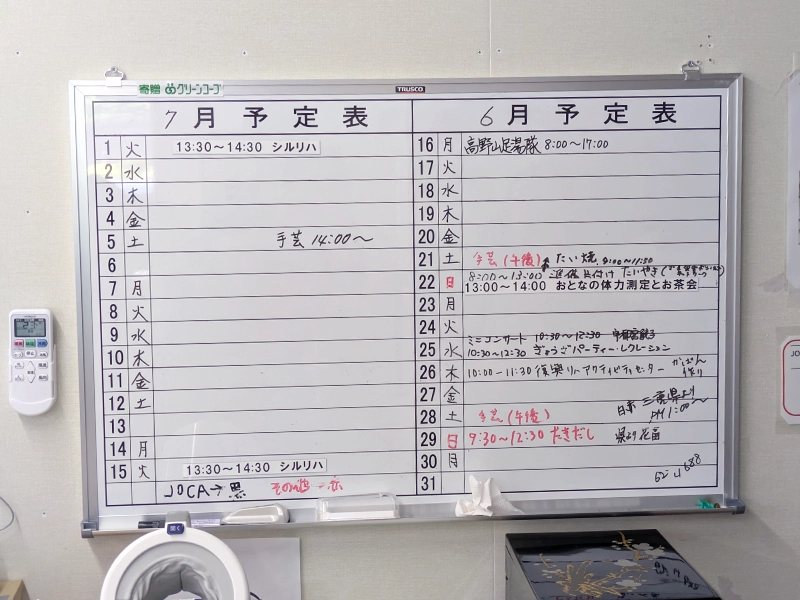

| 09:00 | 【活動③】国盛邸(能登町柳田) 被災家屋の片づけ手伝い(蔵の荷物移動ほか) 【視察①】やなぎだ第1団地(仮設住宅)集会所訪問 |

| 12:00 | 昼食休憩(弁当手配) |

| 13:00 | 【視察②】輪島市町野、千牧田、門前町黒島町黒島漁港などの視察 |

| 18:00 | 金沢駅到着 |

| 18:50 | 金沢駅発 北陸新幹線つるぎ43号 |

| 19:32 | 敦賀駅着 |

| 19:44 | 敦賀駅発 サンダーバード44号 |

| 21:09 | 大阪駅着 解散 |

活動の様子

6/28 【活動①】ケロンの小さな村(能登町斉和)

植生調査の手伝い、水源を探りながら森の道づくりのお手伝い

6/28 【活動②】ホタルウォーキング 運営手伝い、住民とウォーキング

6/29 【活動③】被災家屋「蔵」の片づけ

6/29 【視察①】やなぎだ第1団地(仮設住宅)

仮設住宅の集会所を訪問し、活動の様子、住民の方との活動の相談を行った。

6/29 【視察②】輪島市町野、門前町黒島町黒島漁港ほか視察

参加学生の学び、気づき *事後アンケートから一部抜粋

- 昨年10月に「ケロンの小さな村」に行った際は、水車や遊具が壊れているなど、まだお客さんが来る状態ではなかったが、今回の活動でケロンの小さな村に行った時には、遊具などの設備が修繕されており、子どもたちが楽しく遊んでいる姿を見て、少しずつではあるが復興していっていると感じた。

- 能登地震発災時に能登に滞在しており、自分が被災した際に地域の方々にとても助けられたので、少しだけ恩返しができたのではないかなと思えた。

- ホタルウォークで現地の方の楽しみや苦悩など色んなことを話せた。

- ありがとうと言われたことです。自分の活動が能登の人にポジティブに繋がってほしいと思いました。ありがとうと言われたときに自信がもててボランティア活動をしてよかったと思いました。

- 思っていたよりも山崩れが至る所に起こっていて、家も崩れているので大変だと思いました。自分の家で過ごしたいと思っている人が多いと思いました。もう一度住めるようにしたり瓦礫の撤去をしたりするのはまだ時間がかかりそうだと思いました。

- 地域の方に発災当初のお話を聞いた際に、どのように返せば良いのか少し戸惑った。

- 被災地の方とお話しするのは難しいと感じました。人によって被害の大きさが異なるため、どこまで お話を伺っていいのか、何に気をつけて接すればいいのかを考えながら話すのが難しかったです。

- 自分一人で役に立つのは難しいです。それよりも自分たちがチームとして何ができるのかを考えた方がよいと思いました。

- 自分から積極的に動くこと。地域の方々とのコミュニケーションの中で少しでも信頼して貰えるように努力すること。自分が被災者側の立場になってその気持ちを十分に考えることが大切だと感じた。

- 震災から1年半が経った今、世間の能登地震への関心は薄れていると感じました。しかし、現地には今も被害を受け、支援を必要としている人たちがいます。そうした人たちの存在を忘れずに思い続けることが大切だと感じました。

- 人とのつながりや支え合いが大切だと思いました。人とつながることで孤独感か軽減されて、人と話すことで安心感が生まれていると思いました。支え合うことで困難を乗り越え復興への一歩一歩になると思いました。

- これから気温が高くなるのでエアコンの掃除のお手伝いや除草のお手伝いの活動は必要になってくると思いました。

活動で感じたこと

- 発災当時の話を聞いた。その女性の家は周りと比べると被害が少なかったので、電気が通ってからは困っている人のためにおにぎりを作るなど支援にまわっていた。

- 水が復旧するまで2ヶ月かかった。復旧した日付まで覚えておられたことに驚きました。水は本当に生活に必要なもので、水がとまっているときは自衛隊が用意してくれたお風呂に入っていたけど、3時間待ちだったらしく、冬場の断水の恐ろしさを痛感しました。

- 避難所で、避難者同士での喧嘩のようなものがあるなど、お世辞にも「いい空間」とは言えなかった。

- 能登の「あばれ祭り」がとても盛り上がる。

- 土砂崩れや地盤沈下によって崩落、崩壊した家屋の片付けの支援はまだまだ必要で、もっと力を入れるべきことだと聞いた。

- 半年ほど水が使えない状況が続いた。通りが一つ変わるだけで家の被害状態が違い、隣が大丈夫なのに半壊や全壊する家も多い。家を修理する職人が足りておらず、少しのことなら自分で直す。もともと空き家で、帰ってくるつもりがなかった人はこれを機に公費解体する人もおられる。

- 電波が止まっていたため、津波情報を得ることが出来ず、子供からの連絡で知ることができた。

- 水は給水車まで取りに行き、家に溜めて使った。水を取りに行くことが大変だった。お風呂の支援はとてもありがたいと感じた。しかし、「シャワーは何分まで」というルールがあったにもかかわらず、それを守らない人がいたため、「なんでルールを守らないのだ」と疑問に思った。

- 食料の問題が深刻で、賞味期限や消費期限が切れた商品でも食べられる方がマシだと思い食べるほどに、食料には困った時期があった。

- ご主人が壁を塗る職人で、人手不足の影響で来年まで仕事の予定が埋まっていると聞きました。

- 地震のあと土砂が崩れてホタルがいなくなったこと。その後、川や道が復旧し、きれいになったら戻ってきてくれた、嬉しかったと聞きました。

学生が能登の方からお伺いしたこと

*今回は「ホタルウォーキング」で小グループに分かれて住民の方々とともに時間を過ごせました。学生が伺ったお話の記録です。

(ホタルウォーキングにて)

(ホタルウォーキングにて)

- (ケロンの小さな村にて)

- ケロンの小さな村で神戸のお土産を渡した際に、上乗さんがクラウドファンディングでお金を募り、倒壊した水車やピザ釜を直した。被災後にお孫さんの拓夢さんが帰ってきて、一緒にケロンの小さな村を復興させようとするなど、人との繋がりで再開でき、子どもたちに笑顔を届けることができると喜んでおられたことが印象に残りました。

- これから夏に向かい、熱中症対策を含め、特に屋外での活動の学生の安全対策をあらためてチェックすること。2年目の活動として、交流の機会を増やし、「能登を忘れていません」と能登のみなさんに伝えること、そして、どこまで寄り添うことができるのかチャレンジをしていくこと。最後に、学生の「活動したい」という気持ちが2年目はどう変化していくか、とても気になる。

- これまでの継続的な支援から築いてきた、現地のコーディネーターや活動先の住民の方々との間の信頼関係を感じた。定期的な訪問が難しい中でも、今回のホタルウォーキングのような、住民のみなさんとの交流プログラムにおいて学生世代が関わることは、地元での活動と同じようにお互いにとって意味のある時間を過ごすことができると感じた。能登プログラムにはできるだけ多くの学生が参加できるのが理想的だが、支援への想いをどのように引き継いでいくのか難しさも感じる。