土曜公開講座「神戸マラソンがつなぐ人とまち -走って、観て、支えてわかるマラソンの力-」を開催しました

2025/09/26

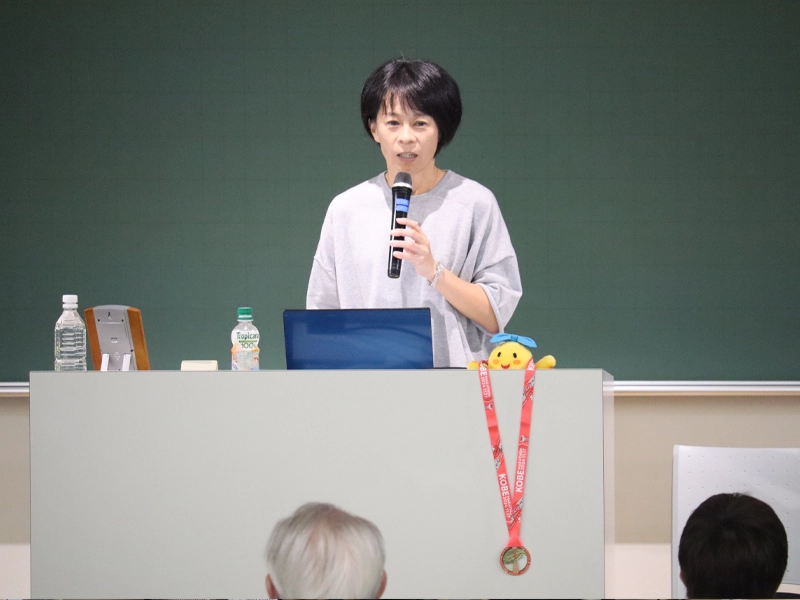

第1回目となる共通教育センターの上谷聡子准教授による土曜公開講座「神戸マラソンがつなぐ人とまち -走って、観て、支えてわかるマラソンの力-」を9月20日にポートアイランド第1キャンパスにて開催し、65人が受講しました。

今秋の土曜公開講座は第90回となり、「私たちのくらしと文化」という統一テーマに基づき、各研究分野の教員が全6回の講義を行います。

冒頭、上谷准教授は本学が主催する「神戸マラソン レディスランニングクリニックin神戸学院大学」をはじめ、市民ランナーの指導に20年近く関わりながら、自身も市民ランナーとして神戸マラソンに出場し続けていると自己紹介しました。

講義では、はじめに神戸マラソンの基礎知識として、参加者数が2万人であることや、今年から明石市の大蔵海岸を折り返し地点とするコースに変更すること、自転車につけたカウンターで距離を計測しコースを設定していること等をクイズ形式で紹介しました。

次に、「する」「みる」「ささえる」の3つの視点から神戸マラソンを解説し、講義のねらいとして、受講生にどの視点からも「大会に関わりたいと思ってもらいたい」と語りました。

「する」とは選手として走り、「みる」は沿道やテレビ等で観戦することを指しますが、今回は主に「ささえる」について解説しました。

大会を運営する「神戸マラソン実行委員会事務局」が1年を通して企画調整を進めており、参加料収入やスポンサー協賛費、また税金等の行政負担金を合わせ、2023年の開催時には7.7億円の開催経費が掛かる一方で、県内外から集うランナーの参加や応援活動、EXPOなど関連イベントの開催により、兵庫県全体で79億円、うち神戸市内では58億円の経済波及効果が生じ、大会を実施することが都市にとってメリットとなっていることを説明しました。

また、経済効果だけではなく、神戸マラソンがもたらす社会効果の一例として、大会を「ささえる」スポーツボランティアについて、エピソードを交えながら紹介しました。

本学では約600人の学生が固定AED隊・救護や給水ボランティア等の立場から神戸マラソンに関わっており、ボランティア全体の約1割を占めています。

また、大会側の公式な給水所・給食所ではなく、コース沿道の住民や市民が好意で飲食物を提供する「私設エイド」の一例として、第6回神戸マラソン(2016年開催)で、本学現代社会学部社会防災学科が実施した「私設学生応援団」の取組を写真を使用しながら解説。当時コースとなっていたポートアイランドキャンパスに隣接するしおさい公園で、声援を送ったり飲料水等を提供する様子に加え、参加した学生の「ボランティアは支える側だと思っていたけど、頑張っているランナーから逆に力をもらった」という感想から、「いつかランナーとして走ってみたい」「また沿道で応援したい」といった神戸マラソンに対する想いの変化が生じたことを紹介しました。

最後に神戸マラソン2025を「みる」ための応援プランとして、コースマップを使用しながら、各地点の見どころやアクセス方法について紹介しました。「沿道からゼッケンに書いてある名前を叫んだりハイタッチをしてくれるだけで、ランナーは嬉しくなり原動力になる」と市民ランナーでもある自身の目線から応援の大切さを語り、講義を締めくくりました。

参加者からは「今年の神戸マラソンは沿道で大きな声で応援したい」「ランナーとしては落選したが、ボランティアにも興味を持つことができた」といった感想があがり、盛況のうちに終了しました。

次回は、9月27日に共通教育センターの津田真一郎教授による「米国の大学におけるレクスポーツプログラムについて」を開催します。