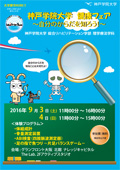

2017.2.18(土)

きみも科学者「痛みが消えてスッとする?! ~サリチル酸メチルのヒミツを学ぼう~」

<内容>

1.消炎鎮痛剤サリチル酸メチルをつくってみよう

2.サリチル酸メチルのスッとする感覚を体験してみよう

講師

:薬学部 分子薬学部門 講師 神谷浩平

学生スタッフ

:薬学部5年次生 安宅京芳さん、足立冴美さん、4年次生 梅本知輝さん、山根悠さん、山本彩夢さん

⇒当日の様子はこちら

きみも科学者「痛みが消えてスッとする?! ~サリチル酸メチルのヒミツを学ぼう~」

紀元前400年頃、ギリシャのヒポクラテスはヤナギ(柳)の樹皮を解熱や鎮痛を目的に用いたと言われています。発熱時や痛みが生じたときに、おそらく日本の漢方薬のように樹皮を煎じていたと思われます。また、日本でも柳で作った楊枝を使うと歯がうずかないという言い伝えがあることからも、柳には鎮痛効果があったことが推測されます。1830年代には、この柳から有効成分が単離され、その1つにサリチル酸がありますが、鎮痛作用はあるけれど胃腸障害をもたらすため医薬品にはなりませんでした。そのため、サリチル酸を原料として胃に優しい解熱鎮痛薬である「アスピリン」が1897年に開発され現在も広く用いられています。その他、サリチル酸を原料として消炎鎮痛剤である「サリチル酸メチル」も開発されています。本ワークショップでは、湿布薬に含まれるサリチル酸メチルを作って、スッとする感覚を体験していただきます。

薬学部 4年次生 山本彩夢

消炎鎮痛剤「サロンパス」などの湿布薬の有効成分であるサリチル酸メチルは、高等学校で初めて学習するため、小学生が実験で作るには難しいものです。危険な濃硫酸やメタノールを子どもたちが上手く扱う事ができるのか…実験が面白くなくて途中で投げ出したりしないだろうか…そもそもサロンパスを知らない子がいるのではないか…と、イベント当日まで心配でした。

このワークショップでは科学者になったつもりで、子どもたちは白衣と安全メガネを着用しました。実験に使う器具や手順を、分かりやすいように手作りした資料(絵は山根さんが描いてくれました)を見て実験をしてもらいました。楽しそうに実験をしていた様子で、できあがったサリチル酸メチルのスッとする感覚を体験してもらうことができました。私たちはほんの少しアドバイスをし、見守ることがメインでしたが、楽しく安全に実験を終えることができてほっとしました。また、実験の内容や、私たち薬学部の学生について質問してくださった保護者の方もいて嬉しかったです。

参加してくれた子どもたちの中には理科を学んだことのない子もいましたが、今回のワークショップをきっかけに理科や科学に興味を持ち、面白いもの・すばらしいものだと認識してくれると幸いです。