ソ連崩壊を目撃した高校生が名誉領事に

ウクライナと日本をつなぐ架け橋へ

歴史と外交で紡いできたウクライナとの深い絆

私は歴史学者として、大正時代から1953年頃までのウクライナ人と日本人の交流の歴史を専門的に研究しています。併せて、現地の政治リーダーと面会し、ウクライナ国内の政治事情や、それが国際情勢に与える影響についても考察してきました。

また、机上の研究にとどまらず、実際にウクライナとの交流にも積極的に関わっており、そこで得た知見をもとにウクライナにおける経済環境やビジネスチャンスの分析にも取り組んでいます。

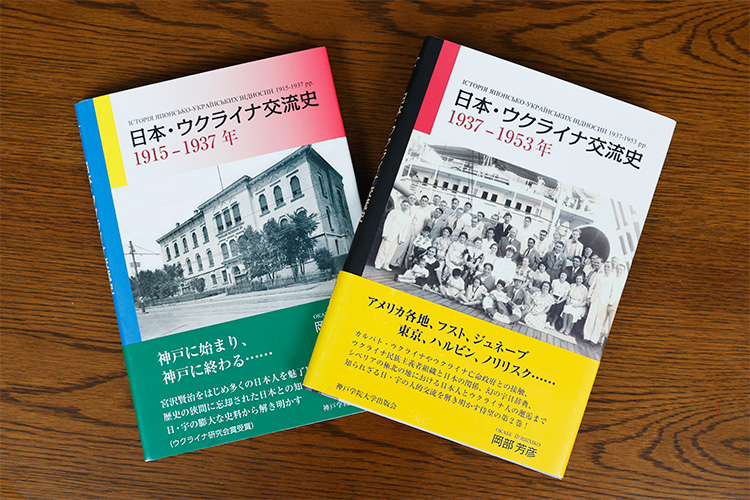

2021年に『日本・ウクライナ交流史 1915-1937』を、2022年には続編となる『日本・ウクライナ交流史1937-1953』を出版しました。ちょうどその頃はコロナ禍の不安定な毎日で、「日本とウクライナの交流の歴史を記しておきたい。そして、100年後に誰かがこの本を図書館でふと見つけ、読んでもらえたら嬉しいな」という想いで書き始めました。その時は、ただ書くこと自体が楽しく、この本が後に評価されるとは全く想像していませんでした。

しかし結果として、『日本・ウクライナ交流史 1915-1937』はウクライナ語版が出版され、世界の最も優れたウクライナ研究に与えられる「イヴァン・フランコ国際賞」のトップ5に選出されたのです。この5作品のうち4作品はウクライナ人研究者によるもので、外国人研究者は私だけでした。

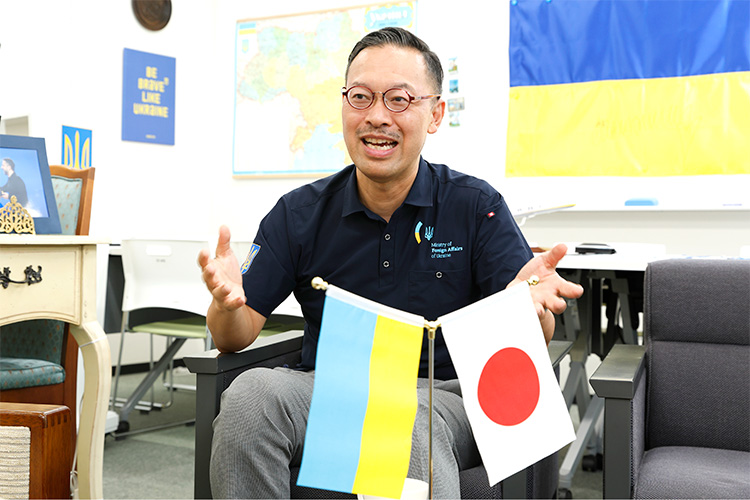

2022年にウクライナ戦争が始まり、ウクライナとの交流がある私はメディアから意見を求められる機会も増えました。そんな交流が深まった背景をたどると、実はとある勘違いがきっかけになっていたのです。その昔、現地の大学長から「ウクライナで生きていくのなら政治家と付き合わなければならない」と言われました。後になって、「ウクライナで働いて出世する/成功するためには(政治家と付き合うべき)」という意味だったと気づいたのですが、当時の私は、ウクライナの研究をするうえで大切なことだと思い込み、政治家との関係を築き始めました(笑)。このように始まったウクライナとの関わりですが、現在ではウクライナの歴代大統領7人のうち5人とお会いしたことがあったり、現在の首相とはSNSでやり取りしたりというような関係になりました。そして神戸学院大学内にウクライナ名誉領事館が開設され、私自身がウクライナ名誉領事を務めたり、現地大学の名誉教授に任命されたりするという不思議なご縁につながっています(※)。

そして現在の私には、結果的に「ウクライナの外交官」、「ウクライナの研究者」、「国際交流センター所長」としての顔があります。それぞれの立場によって発する意見が異なることもありますし、ウクライナの方々への連絡の仕方も異なります。例えば次期大統領候補とも言われる駐英ウクライナ大使とは、ウクライナ外務省の “同僚”として外交ルートを通じて連絡を取り合っています。

※2023年9月にはヴァシル・ステファニューク記念プレカルパチア国立大学の名誉教授に。

2024年7月より在神戸ウクライナ名誉領事(神戸学院大学が、ウクライナとの文化・学術交流のためキャンパス内にウクライナ名誉領事館を設置)に就任。

2024年12月にはボリス・グリンチェンコ記念キーウ首都大学の名誉教授に。

高校時代の決断によりソ連崩壊の現場へ、そしてウクライナへの恋

そもそも私とウクライナの関わりの始まりは、高校3年生だった1991年、ソ連が崩壊した年まで遡ります。ゴルバチョフが軟禁されたのがその年の8月でした。夏休み明けに登校すると、歴史の先生が「次のセンター試験や大学受験では、ロシアや旧ソ連の問題が多く出るかもしれない。新聞を読むように」と話していました。私はその言葉を受けて新聞を真面目に読むようになりました。

すると秋頃、新聞に「今しかない!ソ連崩壊を見に行こう!」といったツアーの広告が載っていたのです。私は「これだ!」と思い、父に「行かせてほしい」と頼みましたが、父は「大学受験はどうするんだ」と。当然ですよね。というのも、そのツアーの出発日がセンター試験の初日だったのです(笑)。そこで私が、「大学受験は毎年あるけど、ソ連の崩壊は一度きりだ!」と言うと、父親が「そうか!」と納得してくれました。それが私にとって初めての海外旅行となり、同時に浪人が決定した瞬間でもありました。

最初に降り立ったのは、ソ連崩壊からわずか2週間後の「新生ロシア」、モスクワでした。現地はとにかく大混乱。空港は停電しており、パイロットは目視で着陸していたとも噂された時期です。街にはマフィアのような人たちも多く、強烈な印象が残っています。

次に訪れたのはサンクトペテルブルグ。エルミタージュ美術館で有名な街ですが、混乱はあったものの、歴史と文化の薫る美しい街並みに感動しました。

そして最後に訪れたのがキーウです。驚いたのは、モスクワより数百年も前から存在する歴史ある美しい街だったこと。その街の市場で、おばあさんが私に何かをビニール袋に入れて差し出してきました。通訳を通じて私が日本人だと分かると、そのおばあさんはこう言いました。「これはあなたに差し上げたい。ウクライナは300年もの間、ロシア帝国とソ連に支配されてきました。でもようやく独立できた。その記念に、遠くから来てくれたあなたにぜひ受け取ってほしい」と。彼女が渡してくれたのはウクライナの特選品である「巣蜜(すみつ)」でした。それを口にした時、私はウクライナという国に恋をしたのかもしれません。

その後、大学2年生の時には阪神・淡路大震災が起こり、私の家は全壊したものの、運良く近所のマンションに引っ越すことができました。しかし、家にいるのが落ち着かなくなり、家を出たいなと思った大学3年生の時にイタリア留学とロシア留学のポスターを学校で見かけたのです。

その当時はイタリア留学が人気だったこともあり、そちらは諦めてエリツィン政権で経済が大混乱しているロシアの方に応募することに。そして10カ月の間、家を離れてモスクワ大学に留学することができたのです。そのロシアとウクライナが戦争になるとは、その時は思ってもみませんでした。

避難者支援が評価され、ウクライナ大統領賞「黄金の心」を受賞

2025年6月、私はウクライナ大統領のボロディーミル・ゼレンスキー氏より、ウクライナ大統領賞「黄金の心」を授与されました。「黄金の心」賞は、ウクライナおよび同国民の安全を守り、ボランティア支援の提供やボランティア活動の発展に対する多大な貢献した者を表彰するため、2022年12月に創設されたものです。

前述の通り、私は日本人とウクライナ人の交流史を専門に研究していますが、同時に「ウクライナ研究会」の会長を務めており、今年(2025年)で8年目になります。この団体では、研究活動だけでなく研究者間の交流や避難者支援にもできる限り取り組んできました。そのため、こうした活動を評価いただけたことを大変有難く思っています。

また、何より本学が長年にわたりウクライナとの交流を支え、深めてきたことを代表しての受賞でもあると考えています。なお、経済学部にはウクライナへ訪問経験のある教員が5名ほどおり、他大学では珍しいことだと思います。本学および歴代学部長がウクライナとの交流を熱心にサポートしてくださったことに心より感謝しています。

兵庫・神戸から広がるウクライナ支援の取り組み

私は、兵庫県が設置した「『創造的復興』の理念を活かしたウクライナ支援検討会」において、2023年から2024年まで座長を務め、現在は復興アドバイザーとして携わっています。

また、この検討会ではリハビリテーション分野の支援も行っています。ウクライナの医師や理学療法士、作業療法士らが兵庫県のリハビリテーションセンターで研修を受け、習得した技術を現地に持ち帰って活用していただくという取り組みです。これらは寄附金によって運営されており、兵庫県民による参加型のウクライナ支援として大きな意味を持っていると考えています。ウクライナ支援検討会での計画に基づいて、本年は3月と6月に1か月のわたり、JICAの支援を受けたウクライナの専門家グループを兵庫県立総合リハビリテーションセンターが受け入れました。名誉領事としては、彼らの歓迎レセプションを学内の名誉領事館で開き、地元の専門家などとの交流を深めてもらいました。

日本のウクライナに対する「支援」とは、いわゆる経済的な援助だけではなく「ビジネス支援」も意味します。2024年には、日本政府、日本貿易振興機構(ジェトロ)、ウクライナ政府の共催による「日・ウクライナ経済復興推進会議」も開かれましたが、その目的も、ウクライナと日本の企業をマッチングしビジネスを推進することでした。当時の岸田首相とシュミハリ首相とともに、65件あまりの主に企業間の合意文書が披露されましたが、そのうちの2件は、兵庫県とイヴァノフランキウシク州、ミコライウ州の自治体協力についてでした。その場で紹介された自治体協力はその2件のみで、ここまでウクライナと密接なつながりを持つ自治体は、日本国内では兵庫県だけと言えるでしょう。そのハブとしての機能を在神戸ウクライナ名誉領事館が果たすことができたらと考えています。

学生に“世界とつながるきっかけ”を届けたい

私は2020年より本学の国際交流センターの所長を務め、国際交流の推進に取り組んでいます。もちろん、海外留学を希望する学生には積極的に挑戦してほしいと思っていますが、国内、特に地元においても交流の機会を持ち、知識を深めていくことが非常に重要だと考えています。

かつて、日本人とウクライナ人は現在の中国の地で出会い、交流を深めました。そのような“出会い”の場を私たちが提供し、学生の皆さんにもぜひ参加してもらいたいと願っています。

先日、英語にあまり関心がなかった学生が、外国人観光客の多いリゾート地でアルバイトをした経験をきっかけに、「英会話の必要性を実感し、留学を決意した」と話してくれました。こうした “きっかけ”も素晴らしいものです。

理想としては、このように「留学してみたい」と思えるようになってほしいですが、多くの学生が英語に対して苦手意識を持っているのが現状です。だからこそ、“外国を知る”機会をできるだけ多く設けるよう努めています。その第一歩として重要なのが、“日本語で学ぶ”こと。例えば、海外の出来事について日本語で解説を受けたり、日本語が堪能な外国人留学生と交流したりすることも異文化理解の入り口になります。

さらに、本学には学生と教職員が無料で利用できる「English Plaza(い〜ぷら)」という施設があり、英語を楽しく学べる環境が整っています。ここでは“英語を話してみる”という小さな一歩を踏み出すことができます。このように、“海外と交流する入り口をつくる”ことを、国際交流センターの方針としています。

私は、学生の皆さんに「誰とでも話せる力」を身につけてほしいと願っています。それは英語だけでなく、日本語においても同様です。私たちは母語を話しているつもりでも、実際に「伝え合う」「分かり合う」ことができているかどうかは別の問題です。真のコミュニケーションが成り立つ時、世界は少しずつ平和に近づいていくと信じています。

これからの未来において、良いことも悪いことも、何が起こるかは誰にも分かりません。

私自身、大学内にウクライナ名誉領事館が設置され、自分がその役職を担うことになるとは、勲章をいただけるとは夢にも思っていませんでした。

学生の皆さんにとっても、これからの4年間、そしてその先の人生において、どんな出来事が待っているかは分かりません。人生には良い時もあれば、うまくいかない時期もあります。ですが、困難に直面した時こそ、本学で培ったコミュニケーション力を糧に前を向いて進んでいってほしい。皆さんに明るい未来が待っていることを願っています。

Focus in Lab

岡部ゼミでは、日本と世界で起こっている経済・政治・環境などのさまざまな課題や各国情勢について、現状と歴史的背景の両面から学びます。具体的には、アジアやアメリカ、ヨーロッパなどの班に分かれて、学生が自由に設定したテーマについてグループワークを行い、その成果を発表します。ゼミの目的は、正確な情報分析に基づき、自分の意見を自信を持って論じる力を養うこと。これにより、就職活動はもちろん、卒業後の実社会でも役立つ知識とプレゼンテーション能力を身につけることをめざしています。

また、私は本学の国際交流センターの所長も務めています。海外から学生グループが来日する時にはゼミ生に交流のお手伝いをしてもらっています。最近では、本学への入学を希望するキルギスの学生が来学した際、ゼミ生がそのサポートにあたってくれました。

学生には、何事にも関心を持ち、自ら考える力である“知的好奇心”を高めながら知性を磨いてほしい。経済の知識に偏ることなく、柔軟な思考を育み、日本だけでなく世界で通じる発想力を身につけてほしいと考えています。

プロフィール

学歴

| 1997年 | モスクワ国立総合大学 国際教育センター 留学その他 |

|---|---|

| 1999年 | 関西学院大学 経済学部 卒業 |

| 2001年 | 大阪大学 経済学研究科 博士前期課程 経済理論専攻 博士前期 修了 |

| 2009年 | 大阪大学 経済学研究科 博士後期 単位取得満期退学 |

経歴

| 2009年 -2012年 |

神戸学院大学 経済学部 講師 |

|---|---|

| 2012年 -2017年 |

神戸学院大学 経済学部 准教授 |

| 2012年9月 -2013年8月 |

ブリストル大学 人文学研究科 歴史学科 Visiting Research Fellow |

| 2017年- | 神戸学院大学 経済学部 教授 |

| 2020年- | 神戸学院大学 国際交流センター 所長 |

| 2024年3月- | 韓国・聖潔大学 客員教授 |

名誉教授

| 2023年 | ヴァシル・ステファニューク記念プレカルパチア国立大学 |

|---|---|

| 2024年 | ボリス・グリンチェンコ記念キーウ首都大学 |