人々が健康で幸せに暮らせる社会構築をめざす

“当事者意識”を持った「管理栄養士」へ

ビタミンDの栄養状態と健康の関係を研究しながら、ビタミンDを供給できる食品の探索へ

現在、管理栄養士をめざす学生を指導していますが、私は薬学部の出身です。学生時代、多くの研究室が化合物合成や動物実験等を主とした基礎研究を行うなかで、ヒトを対象にした生体成分の分析を行う「衛生化学」の研究室に興味を持ちました。そこでは、母乳哺育の未熟児のくる病(※)発症を予防するために母親へのビタミンD補給が母乳中のビタミンD濃度に及ぼす影響について研究が行われていました。

卒業後に助手として採用された後は、骨粗鬆症治療薬やがん治療を目的としたビタミンD誘導体の開発研究を行いました。その当時、ビタミンDは骨だけでなく全身で多彩な作用を持つことが明らかになってきたため、遺伝子改変動物や細胞を用いたビタミンDの作用機序解明に関する研究を進めていきました。

その後、ビタミンの潜在的な不足や欠乏が注目されるようになり、他研究機関とともにヒトを対象とする疫学研究に着手。さまざまな年代の方のビタミンDやビタミンKの栄養状態を調べて明らかにするとともに、骨密度や骨折との関係を調査していきました。ビタミンDは、骨だけでなく筋肉の機能や免疫・炎症の調節にも関係していると考えられます。このことから、神戸市立医療センター中央市民病院との共同研究により、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の重症化との関連を調べたところ、入院時のビタミンDの栄養状態が高い人ほど重症化しにくかったという結果を得ることができました。

特にビタミンDの栄養状態と健康の関係は、日本のみならず世界でも注目されている問題です。しかし今でも栄養改善は進んでおらず、むしろ現代における日本人のビタミンDの栄養状態は過去に比べて低下しています。

思春期~高齢者に至るまで、半数以上はビタミンDの欠乏状態に陥っています。この欠乏は、小児のくる病や成人の骨軟化症における欠乏症というほど極度のものではなく、徐々に骨に影響してくるマイルドかつ潜在的な欠乏状態を指しますが、この状態が続くと、骨密度が低下して骨折しやすくなってしまいます。

この30年間、日本人のビタミンDの栄養状態が低下していることは、私たちの研究から明らかになりましたが、主な原因は「日光を避ける生活」や「魚の摂取量減少」によるもの。

紫外線を浴びることによって皮膚でビタミンDが生成されますが、若年女性を対象にした研究では、日焼け止めの使用頻度が高いほど血中のビタミンD濃度が低くなることもわかっています。

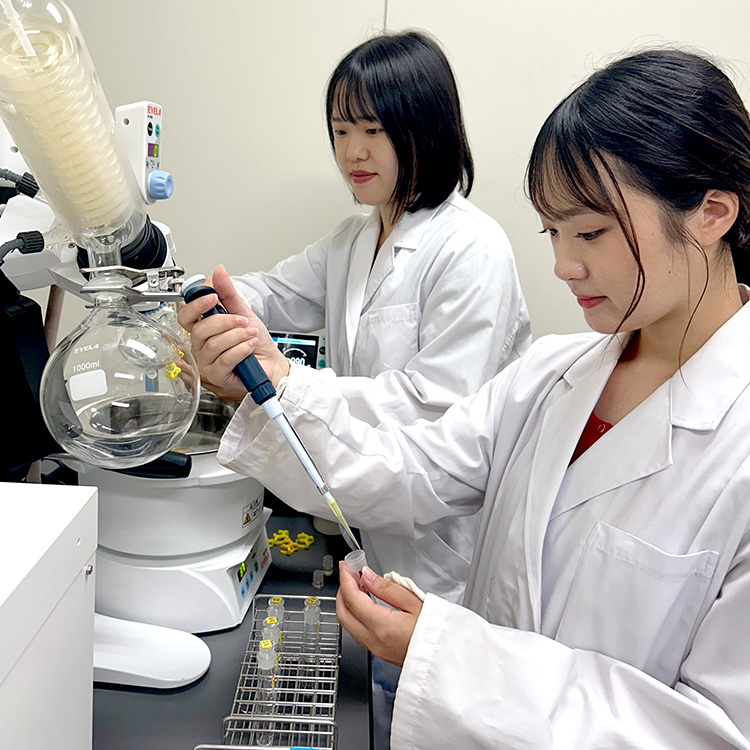

食事からは主に、鮭のような「魚」がビタミンDの供給源となりますが、魚以外でも十分なビタミンDを供給できる食材を日々探しているところです。その一つが、紫外線を照射することでビタミンD含量が増加する食品の探索研究です。一つひとつの分析に時間と労力はかかりますが、助手や学生と一緒に食材を探しながら最新のLC-MS/MS質量分析装置を用いて地道に研究を進め、これまで全く予想されていなかった新規の食材を見出すことができました。

また、母乳を介した乳児へのビタミンD供給にも再注目し、乳腺でのビタミンDの活性代謝機構についても研究しています。乳業会社との共同研究により、約30年前に比べて近年の母乳中ビタミンD濃度は半分程度に低下していることも明らかにしています。

一方、骨に関連するビタミンとしてビタミンKも知られます。血液を固まらせるためのビタミンとして発見されたビタミンKには骨の強度を高めるという役割もあり、高齢者を対象とした研究ではビタミンKの栄養状態が低いほど骨折率が高いという結果を得ています。このビタミンについては欠乏を判定する明確な基準がありませんが、緑黄色野菜や納豆などの発酵食品を摂取することなどでビタミンKを補い、栄養状態を良好に維持することが大切です。

※くる病:子どものときにカルシウム・リンが骨基質に十分に沈着せず、骨塩が不十分な弱い骨ができてしまう状態のこと。身長の伸びが止まった大人では「骨軟化症」と呼ぶ。

学生には、社会における課題を考え解決へと導く一員であるという “当事者意識”を持ってほしい

本学の科目では「公衆衛生学」を担当しています。この「公衆衛生学」とは、すべての人の“生”活や“生”命を“衛”る(まもる)ことを目的とした学問です。

公衆衛生学には、公衆衛生活動の基本となる保健統計や疫学調査法、社会保障制度、保険・福祉制度とともに環境保全に関する内容が含まれます。これらは、健康・医療分野で働く人間として基本かつ必須の知識となりますが、栄養・食を中心に学ぶ学生にとって、この科目の重要性を理解することが難しいケースがあります。管理栄養士の国家試験では、全体の約1割がこの分野から出題されるため、しっかりと知識を身につけねばなりません。ただ、国家試験のことだけを考えると問われた問題の正誤を判断できる知識があれば良いのですが、これらの知識の重要性を認識してもらうためにも、管理栄養士の活動がどう社会に役立ち、いかに健康を守ることが大切であるかを保健統計や疾病統計を通じて伝えることを意識しています。統計データはさまざまなことを教えてくれます。学生には生涯、これを意識しながら働き続けられるような教育を心がけています。

また、学生は医療人の卵であり、医療制度を中心とした社会保障制度や福祉制度がいかに私たちを守ってくれているのかを知っておかねばなりません。社会保障制度や福祉制度は社会の変化に応じて常に変化させるべきものです。学生にとって、これらの制度は政治家や官僚だけが関与する遠い存在に感じられるかもしれませんが、実際には、人々の悩みや困難な状況を統計データから読み取ったり、個々の情報発信から問題を拾い上げたりすることで「人が作り上げる」もの。社会においては常にPDCAサイクルが回され、それが職場や社会環境のなかで積極的な問題発見につながります。人々が健康で幸せに暮らせる社会を構築するために、自分自身がまずはそこにある課題を考え、それを解決へと導く。他人事ではなく、“私”が参画して解決するという“当事者意識”につなげたいと考えています。

社会から信用され、協調性を持った“社会の要”になる能力を養うために

「管理栄養士」として信頼されるためには、豊富な知識を身につけることが必要不可欠です。しかし、大学の講義だけで学ぶことには限界があり、一方で学生には無限の可能性があります。学生には学ぶことの楽しさや社会とのつながりを感じながら、大学での学び(単に在学中に得た知識のことだけではない)を糧に、生涯にわたって自発的に学び自信を持って生きていける能力を身につけてもらいたいですし、それが最も重要なことだと考えています。学生には教員を上回る活躍ができる能力が十分に秘められています。自分自身の限界を作らず、一歩踏み出す力を備え、自信を持って前に進んでいってほしいです。

また、学生には社会から信頼され、協調性を持つ要となれる人になってほしいと願っています。管理栄養士や栄養士の職場では人々との協働が欠かせません。「その人がいると、なぜかその場が上手くいく」という“社会の要”になる能力を養うために、私たち教員も、教育活動を通じて、ルールや約束を守ることの大切さやコミュニケーションの重要性を学ばせることを意識しながら学生と関わっていきます。

今後も研究の成果を社会に還元することで、公衆衛生活動に寄与したい

現在、日本ビタミン学会理事、日本骨粗鬆症学会評議員などを担い、各種メディアや広報誌、講演会等での解説も可能な限りお受けしています。

テレビや新聞からのご依頼が多いのですが、いずれも、皆さんの健康を願い、ビタミンの欠乏や不足による身体への影響等を周知させるという目的で行っています。

2024年には、第11回 神戸学院大学 産官学連携サロン 神戸医療産業都市クラスター交流会で、「ビタミンDの栄養改善で目指す健康寿命」というテーマの講演を行い、ビタミンDの実情と栄養改善のヒントをお知らせしました。同年には、大阪市立総合生涯学習センターと本学との連携講座「“骨づくり”とビタミン」にて講義を行い、健康的な骨を作るための食生活や運動についてお伝えしました。その他、市民講座等も含めてさまざまなご依頼をいただいています。

今後も基礎研究と疫学・臨床研究を結ぶトランスレーショナル・リサーチ(橋渡し研究)を進め、その成果を社会に還元することで公衆衛生活動に寄与していきたいと考えています。

Focus in Lab

現在は、ゼミ生とともにビタミンDの研究を主に行っています。これまで、ビタミンDを含むことが知られていなかった食材や、天日干しや紫外線(UV-B波)ランプ照射によって多くのビタミンDを作ることができる食材を見つけてきました。また、乳腺組織でのビタミンD代謝酵素の発現と、乳汁へのビタミンD及び代謝物の分泌について調査を進めています。これらの成果を、ビタミンD栄養改善を進める情報として公衆衛生活動に役立てることが目標です。

ゼミ活動を通じて、学生には“研究マインド”を持ってほしい。人間が生活している限り常に研究の種はあります。卒業しても、このマインドを持ち続けてほしいと願っています。

プロフィール

学歴

| 1986年 | 神戸女子薬科大学 衛生薬学科 卒業 |

|---|---|

| 1994年 | 博士(薬学)神戸女子薬科大学 |

経歴

| 1986年 -1997年 |

神戸女子薬科大学(現 神戸薬科大学)衛生化学研究室 助手 |

|---|---|

| 1997年 -2010年 |

神戸薬科大学 衛生化学研究室 講師 |

| 2010年 -2015年 |

神戸薬科大学 衛生化学研究室 准教授 |

| 2015年 -2023年 |

大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部 健康栄養学科 教授 |

| 2023年- | 神戸学院大学 栄養学部 教授 現在に至る |