コンピュータによるシミュレーションを取り入れた教育効果の高い実習機器を開発

医学・看護系を中心に進む最新のシミュレーション教育

栄養学科は臨床検査技師を養成する臨床検査学専攻と管理栄養士を養成する管理栄養学専攻を設置しています。臨床検査技師は、医療機関などで医師の指示のもと臨床検査を行う専門家です。臨床検査技師が担当する検査の内容は、血液、尿、便などの検体を検査して病気、細菌・ウイルスの有無などを調べる検体検査、心電図、脳波、超音波、呼吸機能など機器を使って人間の身体を直接検査する生理機能検査など多岐にわたります。

臨床検査の知識や技術を身につけるには、座学で知識を蓄えるのと同時に、臨床の現場で使われている検査機器を実際に使用しながら検査の手順や方法、検査の原理を学ぶことが重要です。とはいえ検査機器は非常に高価で管理が難しいものも多いため、教育用として導入できる検査機器は限られているのが現状です。

一方で、医療教育において、近年、最先端のIT技術を活用したシミュレーターを取り入れる動きが進んできました。たとえば、等身大のマネキンのような外観で、人間と同じように心音や呼吸音を聴くことができ心電図の波形もとれるようコンピュータで制御されたものなどがあります。このようなシミュレーターを使って、得られた生体情報から身体の状態を評価する実習が行われています。医療従事者は、実際の患者さんに対応する経験を積み重ねながらより高い技術を修得していきますが、高性能のシミュレーターによって、そうした経験を補完できるようなリアルなトレーニングが可能になってきています。

現在のところ臨床検査技師教育においては、医学・看護系に比べると、このようなシミュレーターの開発・導入が遅れているといえます。臨床現場に導入されているような高価な検査機器を使わなくても、コンピュータのプログラムによって模擬的なデータを得て実際の検査を学ぶような次世代のシミュレーション教育が求められています。

臨床検査技師教育の課題を解決する実習機器の開発

呼吸機能検査ハイブリッドシミュレータ

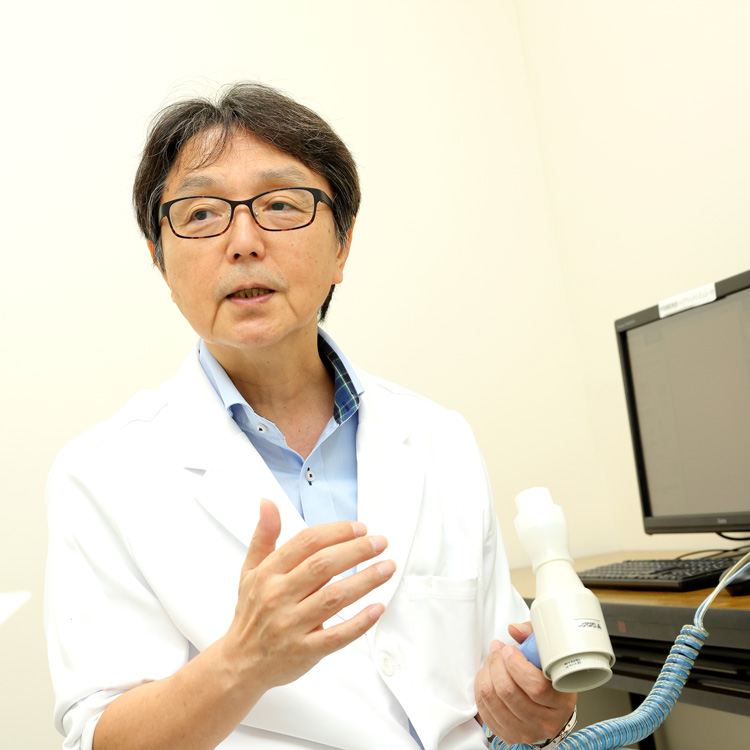

そのようなニーズに応えて、私が医療機器メーカーと共同で開発しているのが、ハイブリッド型シミュレーターという呼吸機能検査の実習機器です。

呼吸機能検査には、スクリーニング検査と精密検査の二種類があります。スクリーニング検査は、無症状の人を対象に病気の疑いがないかどうかを調べるための検査で、肺活量などの検査項目をスパイロメータと呼ばれる機器で測定します。そこで異常が見つかると、精密呼吸機能検査を受ける必要があります。肺気腫や喘息などの病態を把握するには必要な検査であり、臨床検査技師国家試験にも出題されるなど、臨床検査技師をめざす人にとってしっかり学修しておくべき検査領域の一つです。

しかし、精密呼吸機能検査機器は大型で高価です。また、検査にヘリウムガス、一酸化炭素ガスなどの特殊ガスを使うため、実習の安全性確保、メンテナンスの煩雑さなど機器導入のハードルが高く、座学だけの学修に終わっているケースが少なくありません。

そこで、私たちはリーズナブルで安全性が高く手軽に扱える実習機器を開発することにしました。精密呼吸機能検査は、大まかにいうと、ガスを吸わせてその濃度の変化を測定し、いくつかの側面から肺の機能を評価するものです。ネックとなっている特殊ガスを使う検査については実際に行わず、特殊ガスの濃度の変化を模擬データに置きかえて表示させようというのが、機器開発にあたっての基本的な考え方です。

ポイントは肺活量や息を吐き出すスピードなど特殊ガスを使わないで測定できる肺機能を実際に測定し、その値も加味しながらコンピュータに検査結果を予測させることです。たとえば体格が違えば肺活量などもともとの肺の機能が違い、それは特殊ガスを使う検査データの結果にも影響します。実測値を用いることで被験者によって検査結果が異なるものになり、よりリアリティのあるシミュレーションが可能になります。

第17回臨床検査学教育学会学術大会での展示ブースの風景

現在、完成した試作機を使って学生に実習をしてもらっていますが、検査機器の使い方、正しい検査結果を導くための測定手技や患者さんへの働きかけなど、検査スキルの修得についてはやはり大きな効果があります。また、国家試験問題にも出題される検査機器の測定原理についても、理解力が高まりました。機器を使って自ら体験することで、座学で学修した知識の定着率が向上したのだと考えられます。

現在、特許を出願しているところです。今後は、スパイロメータに組み込める精密呼吸機能検査実習用ソフトという形で、開発を進めていきたいと思っています。

臨床の現場で求められる「疑問の眼・芽」を育てる

私は、長らく大学病院で生理機能検査を中心に臨床検査技師として勤務してきました。臨床検査は診断にとって重要な役割を果たすものだけに、臨床の現場、特に大学病院では、よりよい検査法を工夫し、発信していこうという動きが活発です。私自身も、顔面神経麻痺について新しい測定法を開発するなど、さまざまな挑戦をしました。

若いころに臨床の現場で教わったのは、「教科書に書いてある内容を正しいと信じるだけではいけない」ということでした。常識をそのまま受け入れず疑問を持つことで、ブレークスルーにつながった経験もあります。顔面神経麻痺の測定法の開発も、従来の測定法で出てくる波形がなぜこんなにいびつなのか、と疑問を持ったことから始まりました。もちろん開発した方法が認められるには、臨床に応用しエビデンスを実証していく地道な作業が欠かせませんが、最初に小さな疑問を抱かなければ何も始まらなかったのも事実です。

その意味で、学生には「疑問の眼」を持ってほしいと思います。「眼」は「芽」に通じます。いろいろな関心を持って物事を眺め疑問を抱くことが、臨床検査技師として成長する芽、ひいては臨床検査技術や医療の発展に貢献する芽にもなるはずです。

教育においても、学生の好奇心や専門分野への深い関心を高められるような環境を用意していきたいと思っています。検査機器に触れる経験をより充実させ、効率的に必要な知識やスキルを身につけられ、臨床の現場で働くやりがいがイメージできるように働きかけていきたいと思います。

プロフィール

| 1984年 | 国立大阪南病院附属臨床検査技師学校 卒業 |

|---|---|

| 1984年 | 国立大阪病院 臨床検査科 |

| 1985年 | 大阪医科大学附属病院 中央検査部 |

| 2009年 | 大阪薬科大学 非常勤講師 |

| 2013年 | 大阪大学大学院 医学系研究科 保健学専攻 修了 |

| 博士(保健学)大阪大学 | |

| 2014年 | 大阪保健医療大学 非常勤講師 |

| 2016年 | 香川県立保健医療大学 准教授 |

| 2018年 | 長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 非常勤講師 |

| 2019年 | 天理医療大学 医療学部 臨床検査学科 教授 |

| 2023年 | 神戸学院大学 栄養学部 臨床検査学専攻 教授 |