2008年3月

法のあり方を検証し続けることこそ、研究者としての使命

研究主題は、刑事事件における被疑者・被告人の防御権について

私が取り組んでいる研究は、被疑者・被告人の防御権保障です。つまり、犯罪の嫌疑をかけられた被疑者、検察官に犯人として起訴された被告人らの弁護権・防御権の保障をいかに現実の手続の中で実質化していけばよいのか検討することが私の主な研究テーマです。日本の刑事訴訟法では、当事者主義といって、訴追機関と被疑者・被告人は対等の立場で活動し、公開の法廷で有罪か無罪かを決しなければならないと解されています。しかし、実際は、被疑者・被告人の身体を確保して情報収集などを行う訴追機関と、身体を拘束されて活動範囲が限られる被疑者・被告人との関係は、対等とは言えないのが現状です。いわば絶大な権限を有する公的機関と一個人とでは、はじめから歴然とした差が存在するといわざるをえません。だからこそ、被疑者・被告人に成り代わり、捜査機関が有する被疑事実に対抗できる証拠や情報を収集し、必要な場合には被疑者・被告人の関係者との連絡役、調整役を務め、裁判では被疑者・被告人を弁護するという、刑事弁護人の役割が極めて重要なのです。刑事弁護と一言でいいますけれども、弁護権を憲法上の保障にまで高めるには、相当困難な歴史的な積み重ねがありましたし、ようやく定められた保障を実際の刑事手続の場面で具現化していくためには、さらに高いハードルが待ち構えていました。日本の刑事裁判の歴史は、弁護権拡充の歴史といっても過言ではありません。

1980年代までには、日本の刑事裁判の形骸化という問題が浮上していました。刑事裁判の形骸化というのは、公判廷が、生の証拠や証人の証言を直接取調べ、検察側と被告人・弁護側がそれぞれ立証・反証を繰り返す中で、真実を発見する場として機能するのではなく、単に捜査段階で集められた証拠書類(特に自白調書)が、公判廷で読み上げられ、それが事件の方向性を決定づけてしまい、裁判がいかにも儀式的に行われるといった状況をさしています。弁護人には、どんな弁護をしても、裁判所には採用してもらえないという諦めムードが漂い、有罪・無罪を正面から争おうとする積極的な弁護は、全体的に影を潜めていました。そんな中で1980年代、死刑確定囚に対する再審無罪判決が相次ぎました。死刑が確定し、その後被告人・弁護側からの再審請求が認められ再審理の結果無罪が言渡されるという事例が立て続けにおこったのです。その時言われたのは、警察に逮捕された被疑者は、弁護人が不在のまま、密室で取調べられ、そこでとられた自白調書が誤った裁判の主要な原因となってはいないか、ともすれば黙秘権や弁護人選任権の告知さえなく、これでは被疑者は捜査機関の訴追対象でしかないのではないかということ。このような問題を解決し、刑事裁判を良い意味で活性化するには、まず被疑者弁護の充実が不可欠であり、それは刑事裁判の担い手である弁護士たちが主導で改革していかなければならないという潮流が生まれました。それが当番弁護士制度の導入へとつながります。制度が全国的に浸透し、定着していくのは90年代半ば以降のことですが、私が研究を開始した時期と重なります。私は、刑事弁護の歴史という観点から日本の刑事弁護をめぐる状況を検証し、被疑者・被告人の防御権保障の在り方を再検討する作業に入りました。

重点課題は、刑事裁判の現状と今後について

90年代も終わりになると、刑事司法改革の必要性が叫ばれるようになります。法制度上、刑事手続の整備が行われ、新たな刑事裁判の在り方が議論されるようになったのです。そこで私が注目したのは、防御権保障という観点から見た刑事裁判の迅速化と訴訟運用の実態です。訴訟運用とは、いわば裁判所が裁判をどのように運び、まとめあげていくかをさしています。2003年には、いわゆる刑事裁判の迅速化法が国会を通過し、施行されます。要するに、長期化しがちな刑事裁判はなるべく集中審理方式でやってしまおう、証拠調べも簡易化しよう、被告人が罪を認めている場合には証拠調べも省略して即決裁判しよう、という話になったわけです。これは、被告人側からすれば、充分な訴訟活動が保障されるのか、弁護人の活動が制限されはしないか、という疑念が残ります。つまり、刑事裁判の迅速化は被告人の防御権保障を侵害する恐れがあると私は考えます。これらのことが、私の研究の中でも最近特に注力している課題であり、2009年春までにスタートする裁判員制度とも密接にかかわっていきます。今後も、刑事裁判の在り方は変わっていくでしょう。それに沿って被疑者・被告人の防御権保障がどのように変化していくのか。さらに探求したいと思います。

間もなく始まる裁判員制度について

裁判員制度とは、市民が刑事裁判に直接参加し、裁判官と同等の権限で、事実の審理を行い、有罪か無罪かを決定し、有罪の場合には、量刑判断を下すという新しい制度のこと。日本の裁判官は、いわゆるエリートです。大学を優秀な成績で卒業し、早期に司法試験に合格して、20代後半から最高裁という組織の中で働く者もいます。優秀である一方、社会的な常識に欠けるところがありはしないか、市民感情と隔たりがありはしないか、といった指摘もされてきました。それなら、市民の司法参加によって一般的な常識を裁判に反映させ、さまざまな視点から事件を検証すれば誤判やえん罪も起きにくくなるはずであるというような議論が、この制度導入の背景にあります。周知のようにイギリスやアメリカのような英米法系の国々、あるいはドイツやフランスのような大陸法系の国々では、既に、市民が刑事裁判に参加する仕組みを構築しているところもあります。日本にも、検察官の不起訴処分の当否を市民が審査する検察審査会制度があります。また、1922年には、陪審法が制定され、一時期、制限つきながら陪審裁判が行われた時期もありました。しかし、本格的に、刑事裁判に市民が参加し、裁判官と共に、審理を行い判決を言い渡す仕組みは、事実上はじめての試みと言えます。

裁判員の選任は、まず、選挙権を持つ人の中から翌年の裁判員候補となる人をクジで選び、裁判所ごとに名簿をつくります。その名簿の中から、さらにクジで事件ごとに裁判員候補者を選び、その候補者の中から裁判員が選ばれるという流れです。裁判員候補に選ばれれば、原則、辞退は認められません。また、裁判員として刑事裁判に参加した場合には、日当が支払われます。担当する事件は、殺人、強盗致死傷、現住建造物放火、身代金目的誘拐など、いわゆる重大事件です。その裁判に出席し、証人の話を聞いたり、証拠を調べたりした後、無罪か有罪かを、そして刑の量定を決め、判決に至ります。むろん、資格や専門的な知識は問われません。公平公正な裁判を行う上で市民の参加を当然と考え、この制度のメリットを強調する意見も多いわけですが、逆もしかりです。私は、新しい物事に対して批判的な検討を加えることが研究者の役割と考えていますので、主たる問題点についてだけ、ごく簡単に述べることにします。

裁判員が参加する裁判では、公判前整理手続ということが行われます。これは文字通り、裁判の前にある程度、証拠や争点を整理しておくことです。ところが、この手続は非公開で、裁判員は関与できません。整理された証拠や争点を裁判で変えることも容易ではありません。もし、これらの判断材料に誤りがあれば、判決はどうなるでしょうか。弁護人の準備が充分でない段階で整理してしまうのにも問題がありそうです。これは、裁判の迅速化を追求した弊害といえるかもしれません。その他にも疑問点は多々ありますが、大事なのは、この制度が真に誤判やえん罪を防止する仕組みとなっているかを検証することです。とにかく、これだけ大がかりな制度ですから、各方面からの賛否両論は仕方のないところでしょう。まずは、この裁判員制度が、社会のさまざまな出来事に対する市民の理解や関心を高めるきっかけになれば良いと思います。犯罪は、個人の責任のみで起こるのではありません。社会的環境や外的要因とあいまって起こるものだということを、市民一人ひとりが認識することこそ重要であると考えます。

プロフィール

1969年長野県生まれ。法政大学法学部卒業。九州大学大学院法学研究科博士課程単位取得後、退学。 九州大学助手、九州大谷短期大学講師、福岡教育大学講師を経て現在、神戸学院大学法学部准教授。

主な研究課題

- 刑事弁護

- 刑事裁判の歴史

- 司法制度論

Focus on Lab ―研究室リポート―

法律学とは、弱い人の立場で考える学問

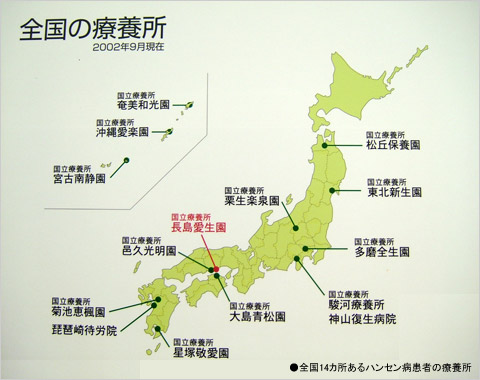

刑事訴訟法を専門とする春日准教授は、ゼミでの1年目には、ハンセン病の問題を取り上げることにしています。「ハンセン病問題は、国の立法機関、そして自治体、警察をはじめとする行政機関が、人権侵害を公然と行ったこと、また医師やマスコミ、宗教家、法律家たち専門家が、人権侵害に加担したこと、そして市民がそうした動きに取り込まれ、社会全体がいつのまにか加害者となり、入所者の方々にいわれの無い苦しみを長年与えつづけたことを、再認識しなければなりません。ご存じのように、これが国家賠償請求訴訟に発展し、国や専門家らの責任が明確にされはじめたのは近年のこと。この問題は、社会の問題を一個人に押しつけ、そうした人たちを社会から排除しようとする点において、犯罪を犯してしまう者に対するわたしたちのとらえ方の問題とも共通していると私は考えています」と、ハンセン病問題を題材にしている理由を語る春日准教授。ゼミ生たちは、科学的な検証がなされた専門的な報告書の全文を読み、意見交換や討論を行い、岡山県の療養所に出かけて入所者の方のお話しを聞き、さらに大学の協力を得て「ハンセン病シンポジウム」も開催しています。そしてゼミの2年目には、刑事裁判の傍聴や刑務所の見学を行い、刑事司法改革の課題などについて学生に考えてもらいます。ゆくゆくは、ポートアイランドキャンパスにある法廷教室を活用して模擬裁判も行いたいとのこと。春日准教授は、「法律を守るために学ぶのが、法律学ではありません。既存の法律の解釈や運用に批判的な検討を加えることが重要であり、ひいては市民一人一人の人権擁護につながると私は考えます。弱い人の立場が、ますます弱くなっている時代です。憲法十三条にうたわれている基本的人権の保障を出発点としなければ、私たちの権利は守れないのです。そのことを学び取ってほしいと思います」と、学生にメッセージを送っていました。